常言说,人老了爱怀旧。自己也许是真的老了,近些年,触景生情,经常会勾起早年的许多往事,尤其是对儿时的某些情趣,记忆犹新,历历在目。历史发展了,时代不同了,生活条件和社会环境都极大改观,当年的农村旧貌已不复存在了,在我儿时经历过的许多事,在今天的社会里,已不可能在新一代的少年儿童生活中重现,回味我们儿时的那一段生活,觉得很多事真的十分有趣,在此我把它记录下来,示于大家,使老一辈的同志唤起同感,让年轻的一代增添新意,这也是一件较为有意义的事。

捉田鸡(青蛙)

每年六月,到了黄稻季节,村外的田野里,那满畈满畈的金黄色稻田中,都会栖息着很多很多的大大小小——黄色的、绿色的、褐色的田鸡。人走在田埂上,等你稍一靠近,就见蛙族们一个个“扑通扑通”地跳入田中,消逝在稻丛里。

到田畈捉田鸡,不仅是我们农村儿童的一桩玩事,也是家长们默许给孩子的一项“农活”。捉田鸡好玩,捉了田鸡又可当菜食用,农户们何乐而不为?

捉田鸡的办法有多种,有用手直接扑抓的,也有用网兜网的,还有用竹棒打的,但我们采用最多的是钓杆钓的办法。

找一根大约2尺长的竹杆,杆头拴一根二三尺长的纱线,再在纱线头里吊一只小田鸡,然后我们把竹杆伸向稻丛中,拎起又放下,放下又拎起,如此反复地上下动作,不多会就引诱那些匍匐在稻根间的田鸡们蠢蠢欲动,过不了多久,就会有一二个,或者三四个田鸡们跳过来,争着抢吃纱线头儿吊着的那个小青蛙,捷足者先登,肯定是那个强势的先发制人,但凡咬住了就不肯放松,然后,你就顺势一手把竹杆提将起来,再用另一只手迅速伸将过去抓住已经上钩的田鸡。当然动作要快,不然情况会变,那田鸡也是很精灵的,时间稍长,它觉着情况不对,立马就会脱口,弃而逃之,那就前功尽弃了。然而,我们这一帮孩子,也多是有经验的主儿,只要把杆子放下去了,多半就能手到擒来。出门不过一二个钟头,大家差不多都会把带去的竹篓装得沉沉的方才回家。

夕阳西下,干了一天农活的大人们陆陆续续从农田中收工回来,拍拍泥,洗洗手,就抓紧烧饭做菜,忙罢把饭菜端上桌子,大家围着吃饭,格外香,因为那晚的餐桌上又多了一盘美味佳肴——红烧田鸡。

摘桃子

说是摘桃子,实际是偷桃子,因为我家没有桃子可摘。

我们村不远,有个劳改农场,农场就在北面山脚下,那山上种有很多水果,有梨子、有桔子,更多的是桃子,所以场里人管那山叫花果山。

那年头,农村人生活苦,一碗饭,一杯茶,除了这粗茶淡饭之外,平日里谈不上有个瓜啊果啊的尝个鲜,我们这些个农村的孩子,看场里人吃甜的、尝酸的,只有流口水、干瞪眼。当然也有顽皮的孩子,也会在趁场里看管瓜果的人不注意,壮起胆子,钻进围子,溜进农场的果山上、瓜地里,偷它一把,解解馋,我就是其中一个吧。

记得那年五月的一天,我们三个年轻的伙伴,商量着晚上怎么上花果山捞一把。那天,我们仨早早吃了晚饭,趁天还亮,装着上山溜达溜达,当然是空着手,要是提个篮子筐子的,场里人还能放我们往山上走?走了一阵子,转了个弯,我们就趁人不备,溜进茂密的果树林里去了。常言说“菱角塘里不洗手,水果树下不抬头”。我们既然是在河边走,哪有不湿鞋的道理。三个人蹲在果树下,摘了就吃,吃多了,尝够了,揩干嘴巴,摸摸肚子,心想,要是就这样空着手回家,哪会甘心,怎么办?总该带一点回去吧,又没篮啊、筐啊。突然想出了个办法,三人都脱了自己的长裤子,把裤管用围栅栏的绳子绑了个结,再把那大个大个的桃子装进裤管,背在肩上,就成了马达子,我们当地人称纱马袋,然后我们猫着腰悄悄地走到山脚围墙边,用踩人梯的办法,翻出墙外。回家后,我们把桃子倒在箩筐里,一连吃了好几天,真爽快。真的,一想起那个滋味来,至今还真是觉得甜甜的。

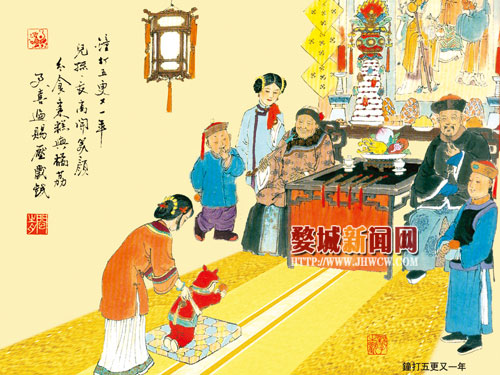

拜年

俗话说:大人盼种田,小人想过年。除夕过后是新年,正月里来要拜年,拜年对孩子们来说又是一件很使人向往和兴奋的事。

因为我娘是山里人,所以我家的亲戚多半也在山里头,每年正月我们都要到山里亲戚人家去拜年。农村的传统习惯是“初一在家不出门,初二初三人整群”。因此我们兄妹三、四人到了初二天一亮,就会比哪天都起得更早,穿上新衣服、新鞋子、新袜子,拿上父母早已给大家准备好的拜年礼品——纸纱包点心,由大哥带领簇拥着就往山里头进军了。六十年代初,山区未通车,全靠一双脚,步行走亲戚。按照路途远近,我们依次先到舅舅家,再到表哥家,然后是表姐家,最后姨妈家,到一村算一站,到一家吃一餐,谁家吃晚饭,就在谁家住一天。

山里人好客,总是拿最好的招待。客人一到,又是泡热茶又是上点心,每人面前还要打上两个大鸡蛋,我们这些出生在平民百姓的穷孩子受此厚待也算是好福分了。然而我最喜欢吃的还数那糯米粉做的汤圆,白白的、软软的,尤其是那又香又美的肉馅,我最爱吃,可惜每人一碗,不能多占。

饮过茶、吃过点心,然后是慢慢地喝酒吃饭,可小孩子们耐不住,抓个馒头拿块肉,三下五除二,草草就结束了客宴,真是好比常人说的那样,“拿块乌肉夹馒头,神仙生活不用愁”。

表哥家的门前有条河,河的对面有座山,吃过中饭,我们都喜欢上山爬一阵,于是每次都是我率先越过那小河流水,登上那级级石阶,然后再转入羊肠小道,步入那密密山林,见树上有喳喳小鸟,听草中有叽叽虫鸣,一棵奇草,一根异木,都是平原人不曾见到过的,真是好玩极了,偶而还会从树众中蹦出一只野兔,对着你抚鼻弄嘴,等你醒悟过来想抓住它,可瞬间又会在你的眼前消失得无影无踪。

姨妈家最远,住水库的里边,到她家不但要爬山,还要渡水,赶上摆渡的木船,起码还要行个把小时才能到达彼岸。每次我坐船,行至水中,都要静心领略一番大自然,抬头看天,仿佛不是船在行,而是云在动、山在走,放眼环顾四周,见那青山绿水连成一片,风景如画美不胜收,记得那年我读初一,人虽不大,识字不多,却也天生有几分欣赏自然的情趣,船行水中,如入画中,不禁感慨万千。于是在后来的作文中,我就以此为题材写了一篇作文,不想老师给了我高分,并在学校门口的墙报上刊登出来,那长篇累牍的我记不住,但有几句我是至今未忘,记得是这样描述的:“四面青山拱蓝天,密林深处有人烟,如画风光映碧水,不觉小舟已向前。”

出门拜年真有味道,吃得好、玩得好,但最使孩子们感兴趣的还是等拜年结束,每人都可以从各家各户收得一个大红纸包,红包揣兜中,兴致藏心中,离开亲戚家,不等出村口,大家就迫不及待地各自公开自己的秘密,拆开红包看:“是一元”、“还是二元”,互相比谁家给的包大,谁家给的包小,比谁得的钱多,谁得的钱算少。看来人这东西生来就爱钱。

拜了山里拜山外,山外走亲戚就没有山里拜年那样有味道了,一则没山没水没好玩的,二则过年久了感觉没好吃的,60年代,农村农民生活苦,经济条件差,过了正月十五后,各家原先准备的一点年货也就吃得差不多了。不过荤的吃多了,想吃点素的,陈的吃厌了,该吃点鲜的,俗话说得好:“拜年拜到十五六,新鲜豆腐新鲜肉”,这话也真算是应着了。

转眼三十多年过去了,从小孩到大人,从中年到老年,但串亲依旧,拜年依旧,不过再怎么好吃的、玩好的,却再也找不到儿时的那种感觉了。

看电影

看电影,这是儿时一件令人兴奋的事。

六十年代初,我读小学。那时听说晚上要放电影,真是快活极了。平时像恶煞般的生产队长也会格外开恩,让社员们比往日提前小半个时辰休工。每逢这种日子,父母的家务分工也非常明确,配合特别默契,父亲在下烧火,母亲上面做菜,三下五除二,饭菜就上桌了。我们兄弟俩,也不必像往常那样,放学回家还要挎起竹篮去割猪草。

吃过晚饭,村子里的男女老少们,大多数都像赶集一样,三五成群地结伴看电影去。大人们扶老携幼;孩子们你追我逐;小伙们换上了时兴的白球鞋,走路像似一阵风;姑娘们看得出是花工夫打扮过的,就连住村头那吃了上顿没下顿的光棍汉,叫徐聋子的都一样,个个脸上显出兴奋、喜气的样子。

来到电影场,大人们都自个带着凳子,找个合适的地方坐定,年轻小伙和姑娘们则喜欢站(占)驻两厢,时不时地还要推搡几下,经常弄得影场起“波浪”。我们这些孩子,却按着自己的习惯,捡一块大石子,捧两截破砖块,齐刷刷地席地而座,仰着头儿,张着嘴儿,眼睛一眨也不眨地看电影。

那时,我跟其他的孩子们都一个心思喜欢看战斗故事片。每当看到银幕上出现“八一”厂闪闪红星的片头,就会情不自禁地鼓掌欢呼:“打仗的,打仗的”。至今我也忘不了那时看过的“铁道游击队”、“平原游击队”、“上甘岭”等片中激战的镜头,当然,也忘不了好多唤不出片名的苏联故事片中的战斗情节。

农场放电影,要比县放映队来公社放电影的机会多,但因为那时拷贝少的缘故吧,经常要在邻近的几个农场间跑片子,因此,有时看过上一片,往往要等好多时才能看到下一片。记得有一年夏天,我们去场部看一个反映苏联二战的故事片,等到深夜十二点了才开机放映,村里同来的人,大多等不住已先走了,就剩下我们几个顽固分子坚持到底,等看完回到家,都快两点了。那晚我们兄弟俩被父母狠狠责骂了一顿。

儿时看电影,是令人兴奋的,也是令我难忘的。

捉鱼

我自小生活在农场,我的少年时代是上世纪六十年代,上小学、初中的时候,每到放暑假,我的主要活动除了挖猪草捡柴禾外,最喜欢做的事就是到田里沟里去捉鱼。

那时候自然界的动物资源可真丰富,天上飞鸟多,水中游鱼多。夏天到了,天气热了,鱼儿可就更多了,村边的塘角头,村外的水渎边,即使在荒滩野地里凡能蓄水的坑坑洼洼中,都能见到鱼的影儿。

农村小孩抓鱼的工具很简单,经常是一只簸箕往田角头一放,用脚迎簸箕口“啪啪啪”赶几下,然后轻轻把簸箕往上一提,就见那小鱼小虾在簸箕中蹦蹦跳跳,你再抓起簸箕屁股缓缓将鱼虾倒进盛着一层水的脸盆里。运气好的时候,找准地方下“网”,有时一下就能捞个二三两。要是你不怕太阳晒,中午最热时分出去,不出半个时辰,保你都能捉它一二斤,甚至三四斤回来。

记得有一次出去捉鱼,看见一条小沟水很浅,且搅得有些浑浊,凭经验我觉得肯定有许多鱼悠在这儿“开会”,说时迟,那时快,我立刻用泥块把水沟两头死死堵截,然后用脸盆一盆一盆把沟中的水很快舀尽。果然不出所料,见那沟底的鱼儿白花花的一片,有长皋,有车撩(均为鱼名),有板皮鱼,最多的是小鲫鱼,还有在泥里暗藏着泥鳅和黄鳝。那一次“出征”战果累累,收获丰盛,几乎装满了大半脸盆,少说也有五六斤。

还有一次在田畈头的水碓屋(旧时碾米房)下的水渠中兜鱼,不一会儿,感觉上游的水被人堵住了,一时水量大减,渠水变浅,好些鱼都翻白了,真是天赐良机,抓鱼的好机会。此时,我听见前面一个水囤里发出“哗哗”声响,跑过去一看,“哇,不得了”,一条足有斤把多重的大鲶鱼在浅水里游动呢,真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。那情景虽然已过去四十来年了,但我至今难忘,仍然历历在目,尽显眼前。

当然,也有倒霉的时候,比如,有几次我去捉鱼,所去的地方,正好是别的人刚好也去过的地方,还会有鱼轮到你抓吗?那是跟在人家屁股后头吃屁,没有好处,只有受气。又有一次,当我淘完沟底水,正欲捕捉,那大鱼小鱼眼看可以手到擒来时,却又碰到有个别“农民伯伯”为抗旱执意要决你堤,放你水,一场“洪水”过来,无奈我只有“望洋兴叹”,最后落得一场空欢喜,悲切切,伤心又费力。更有不幸的是,有时当你捉鱼捉得正欢时,突然不知从何处窜出一条斑花水蛇时,吓你一大跳,当然那都是些道貌岸然,其实并无大碍的小虫罢了,恶果是不会有的,只是一场虚惊。

那年代,整个暑假,几乎天天要出去抓鱼,不是象现在的农家小孩悠在家里纯玩,无奈地是为着全家人在农忙时能有菜下饭,有时捉的鱼多了,吃厌了,吃剩了,也要捡些大的,好的拿出去卖几个钱,一是贴补家用,换点油,换点盐回来;二是快开学了,积攒点,还要交学费书费呢。

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信