|

编者按:多年之前便有听闻罗埠镇横路徐的“僧尼会”传说,也曾兴致勃勃地赶往传说的旧址,采访过村里年长的老人。可是当年的寺庙、庵门均已在岁月的流光中寻不得踪迹。

|

得幸于郑宗林老师的挖掘和整理,终于能让大家读到这个对于婺城来说颇有些渊源和意思的故事。

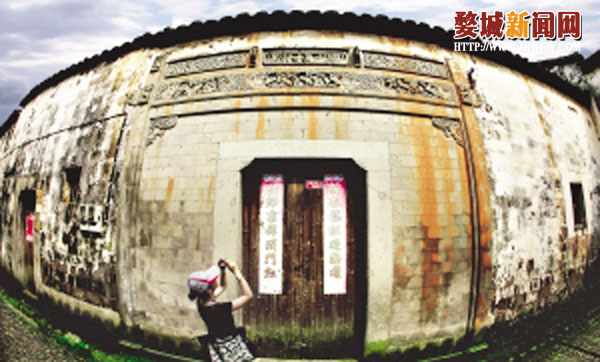

金西开发区的罗埠镇横路徐村村东不到一公里处有座山,叫和尚山,与其并排坐东朝西另外一座山,叫殿山。和尚山上有座“碧桃禅寺”,殿山上有座“应香庵”,两山间隔着一条山垅。南宋时,垅中建有很多制陶烧瓦的窑,故称窑垅。垅口和两山由南向北沿山处有条溪,溪流东面靠山近,流水呈黄色,溪流上游白沙堰水流源长,水清呈绿色,故叫黄绿溪。溪上有座桥,叫僧尼桥。

如果有人问起此桥名称的来历时,村里人会哼两句婺剧给你听:

“男有心,女有意,和尚背尼过小溪。”

据村里老年人说:

明太祖(朱元璋)二十九年(公元1397年),皇太孙朱允炆生了个儿子。事过两年,朱允炆又认方孝孺(朱元璋时开国功臣)之女为义女,有意择其为儿媳,定下娃娃亲。爷爷朱元璋听了很高兴,特赐雌、雄两只玉石蝴蝶作为贺礼,并吩咐兵部尚书应能、马皇后之侍女静修分别给小殿下和小郡主传授武艺和诗书。

洪武31年10月(1398年),朱元璋驾崩于仁寿宫。

1399年明惠帝建文(即“允炆”)继位(朱元璋位传孙不传子),建文遵其祖父遗命,不许燕王(朱棣)回皇城吊唁父亲。

建文帝四年(1403年),朱棣强行回建邺祭拜父亲,发动“靖难之变”,夺取侄儿皇位并移都燕京,对建文帝一家及亲信斩尽杀绝。建文只身带着应能师徒和静修师徒一行5人,逃到浦江郑家坞被追兵冲散,从此各方音讯全无,失去联系。

永乐二年,横路徐和尚山的碧桃禅寺里多了一个应能大和尚和一个八九岁的小沙弥;和尚山对面的殿山上,则建起了一座金碧辉煌的应香尼姑庵,庵内有一位静修师太和一位五六岁的小尼姑。

光阴似箭,日月如梭,又过了十年有余,昔日的小沙弥已长成眉清目秀、气宇轩昂,静如伏虎、动如腾龙的俊和尚。同样,对面的应香庵中小尼姑也成了一位体态轻盈,柳条细腰,大眼睛、绛红口的美丽姑娘。出家人有出家人的清规戒律,虽然同在山下的横路畈耕作,偶尔遇上也不搭话,不敢正面相视,只是侧脸一笑而已。

一天早上,小尼姑出庵堂下山化缘,途经黄绿溪,见黄绿溪洪水滔滔,对如何过溪犯了难。在溪边横路畈油菜花田间劳作的小和尚注意到这个情形,不声不响地走上前背着小尼姑过了黄绿溪。

小尼姑含情脉脉,轻声细语地说:“谢谢师兄!”然后掉头一溜烟地化缘去了。

还有一天,小和尚在山下犁田,突然听见有人喊救命。他放下农活,抬眼望去,只见对面松林中有一只恶狼正和一个姑娘在绕树追逐。小和尚连忙追了过去,狠抓恶狼尾巴往后拉。恶狼一个后踢,小和尚赶紧后翻,接着一个伏地挺身站起来,举拳摆式,准备与恶狼互搏。那恶狼见有人来救,鬃毛倒立、张牙舞爪地对准小和尚就咬。

小尼姑吓得瞠目结舌,抖着声音说:“师兄当心,我背篓里有铁尺。”

小和尚回道:“师妹别怕!”一个鹞子翻身从她背篓里拿出铁尺,想:“师父常说,狼是铜头铁臂灯草脚。”遂腾空前翻,绕到恶狼身后,以一式乌风扫地对准狼后腿狠狠砍了一铁尺。恶狼“嗷”的一声哀叫,拖着瘸腿逃走了。小和尚“嘘”了一口气,倒坐在地。此时,他的衣服已经在与狼搏斗中被撕得破烂不堪,露出了挂在颈上、垂在胸口的蝴蝶玉佩。

小尼姑眼见那块与自己身上一模一样的玉佩,不觉惊奇地指着问道:“师兄,你也有这个?”边说边从胸口掏出自己的蝴蝶玉佩给其比看:果然两块玉佩一般无二!这就奇了,小和尚和小尼姑带着疑问各回寺、庵,找师父问缘由。

两位师父一听“玉石蝴蝶”四个字,都惊喜地说:“难道是他(她)?!”

两名徒儿则惊奇地问:“师父,他(她)是谁呀?”

于是,两位师父便分别把玉石蝴蝶的前因后果原原本本地说给两名徒儿听。至此,两名徒儿才真正知道自己的身世和玉石蝴蝶存在的含义。小和尚和小尼姑都暗暗感到欣喜。

师父们马上见了面,互说衷情,对于双方近在咫尺却十余年不曾谋面一事,应能和静修都觉懊恼。

应能说:“我在碧桃禅寺,实逼逃也,你怎么不知?”

静修说:“我在应香庵,实隐身也,你怎不解,反来怪我乎?”

应能对静修说:“算了算了,怪也无益,今日既能相见,也是你我今世功德,现在还是想想眼前的事怎么办才好?”

静修说:“你说怎么办?”

应能说:“小殿下和小郡主都已成人,不管时局怎样,我们让他们成其好事,也可了却你、我的一番苦心,你看如何?”

静修说:“本该如此,全凭师父做主就是!”

应能说:“兰溪王宗显是明太祖的开国功臣,对太祖忠贞不二,如今告老还乡,我写封书信交给两位年轻人带去他家,叫王宗显为两人安排成婚之事,再叫他们到广东寻找父亲(传建文帝逃到广州)吧。”

静修点头应下。

于是,两位师父把小和尚、小尼姑送至黄绿溪边。小和尚背起小尼姑过了黄绿溪前往兰溪去了。

应能和静修因为小殿下和小郡主能喜结连理非常高兴,遂在黄绿溪上造了两座小石桥,曰“僧尼桥”,作为纪念。

清顺治三年(1646)8月,李渔(戏曲剧作家)带着三合(兰溪滩簧、浦江乱弹、安徽徽戏合并成金华婺剧)婺剧草台班子来路横徐村演出,听了关于“僧尼桥”故事传说后特感兴趣,认为是好题材,马上动手编了“小尼姑下山”的爱情小戏,配上兰溪滩簧,连夜赶排,在四天演出最后一场搬上舞台,那优雅唱词,小和尚的滑稽诙谐情调和小尼姑扭捏含蓄的美丽,让观众如痴如醉,赞誉声连场不断,轰动了整个地方。此后,该戏被很多地方剧团采纳编演。

解放初,龙游有个叫周春聚的人,将自己的3个妹妹招为演员,开办了一个男女混合的婺剧团(该团后改为浙江婺剧团),把小尼姑下山改为“僧尼会”。该团的丑角叫胡光煜,他的独门功夫耍念珠,精彩绝伦,把小和尚演得活灵活现,好上加好;又有花旦郑兰香,把小尼姑演得美丽动人、光彩夺目。当时,此团“僧尼会”剧目红遍了浙、赣、闽、皖等地,还被中央领导请到北京人民大会堂、中南海演出,成了中央首长毛泽东、朱德、周恩来、邓小平、江泽民等领导及外国友人爱看的剧目之一。

周恩来称赞胡光煜:“你把小和尚演活了!”

这就是“僧尼会”和横路徐和尚山、殿山关系的来龙去脉!

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信