村民们有钱的出钱,有力的出力,全村人都自发参与了这场保护古祠堂的行动中

尘封半个世纪古祠堂焕新颜

|

|

(记者 赵一帆文/摄)

在很多人的认识中,这原本是一个让村民开始启蒙教育的小学学堂,也曾经是一个业务忙乱的茶厂,然而,在木板和泥土下面埋藏着的却是一座拥有珍稀印记的古祠堂。2012年,村民们有钱的出钱,有力的出力,全村人都自发参与了这场保护古祠堂的行动,终于使这座尘封了半个多世纪的“郭氏宗祠”重焕新颜。

岁月更迭,郭氏宗祠历经数百年沧桑

从竹马乡郭店村村口一路向里走去,可见一株五六人合抱的古樟,枝叶葱茏,树冠亭亭如盖。听村中老人说,这棵树树龄已有五百余年了,差不多见证了整个竹马郭氏家族的繁衍生息。郭氏宗祠就立于离古樟不远的东南方向。

郭店村村民以郭姓为主,据说祖先是唐代的名将郭子仪。“500多年前,郭子仪的一些后代从今陕西一带举家南迁,先到诸暨,再到东阳,最后有一拨人到了今天的竹马乡安家落户。”今年79岁的郭学忠老人说,他还称自己是郭子仪第四十三代孙。

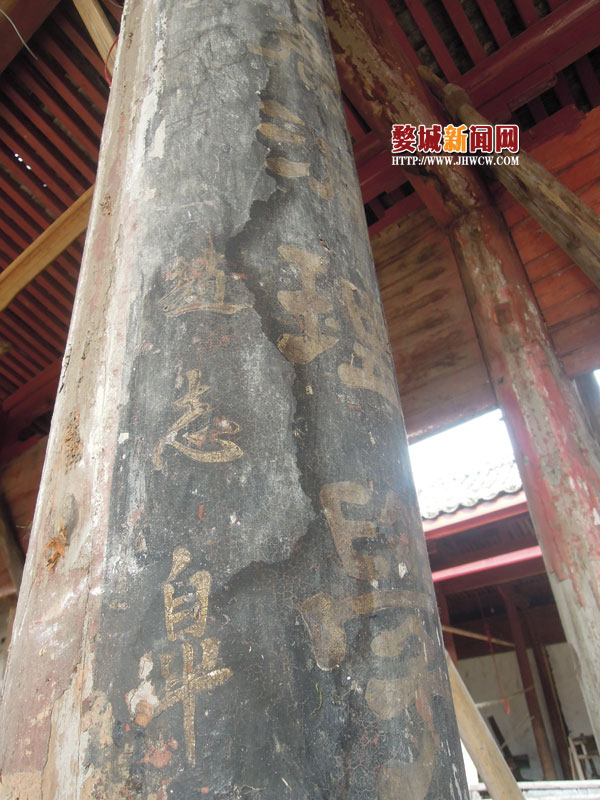

郭氏宗祠始建于明朝,建筑面积约1000平方米,坐北朝南,三进堂,砖木结构。墙面由明代的青砖砌成,上面刻有“郭祠”二字,历经数百年这些字仍清晰可辨。宗祠的地面十分平整,还是数百年前的地砖。青砖黑瓦、朱漆廊柱,虽经岁月侵蚀,祠堂仍基本保持了明朝时期的建筑风格。

“解放初到文革期间,这里曾经是一所学堂,名叫三联完小,也叫郭店完小。当时附近的孩子都来这里上学,最多的时候曾容纳十多位老师,六个年级的学生,对这一带地区多数人培育了一定的文化基础。”郭学忠说。到了上世纪八十年代,祠堂的第一进又被改造成村集体办的茶厂,原先的青砖黑瓦被拆下,换上了水泥和琉璃瓦。

在2010年,茶厂停办了,郭氏祠堂基本处于一个闲置的状态。因年代久远,风雨摧残,虫蚁侵蚀,门窗廊柱已破旧不堪,变得越少人愿意光顾,“一点人气都没了”。直到去年3月份,郭店村七八个上了年纪的老人,不忍看着祖宗留下的祠堂在风雨飘摇中倒塌,带头呼吁要把祠堂修缮一下。

筹资困难,“镇祠之宝”险被卖

办学堂时,祠堂内曾经改装过,一些柱子被嵌进了泥墙里。为了把祠堂修复成最原始的样貌,村民把这些泥墙拆除了。不曾想,这一个动作竟引出了一个大发现。

随着墙面的拆除,在郭氏宗祠第二进的两根木柱上,裸露出了一副对联。上联:“羽翼关雎山经文章推巨浪”,下联:“渊源鹅湖鹿洞理学表明宗”,落款写着“赵志皋拜题”,时间写着“万历壬辰八月”。

万历壬辰八月是什么时候?郭学忠掰着指头给记者算了一遍,“那可是1592年,距今都有420年了,应该就是在这座祠堂建成的时候。”赵志皋又是何许人?记者查阅资料得知,赵志皋是兰溪人,乃实行科举制度期间,兰溪唯一的一名探花,万历二十年(1592年)官拜首辅大臣,他秉政期间,不植党,不怙权,稳重得大体,临下宽和,因其为人诚实谨慎,仁义宽厚,人称长者。

据浙江师范大学历史系专门史硕士导师龚剑锋解释说,这副对联大意是赞扬郭氏族人的。“鹅湖”是指朱熹和陆九渊的鹅湖寺之辩,“鹿洞”是指白鹿洞书院。上联是肯定郭璞注解了《山海经》,下联是赞扬另一位郭姓人士对理学的继承和发扬。

村民们一开始对赵志皋并不熟识,却明白“万历壬辰”这个年份的意义。这个“镇祠之宝”现身后,很快吸引了一些有心之人的注意。有个人到宗祠里转了一圈,告诉村民,这副对联是“无价之宝”,愿意卖的话,他会找人来收,要的就是印着这副对联的两根柱子。

很多村民听了后心里直痒痒,修宗祠需要大笔资金,村里集体经济较为薄弱,大家正在为修缮资金大伤脑筋。把这两根柱子卖了,修祠的钱不就有了吗?“有人说卖,有人说不卖,后来请文物部门的专家来看过后,大家才坚定了决心:不卖,再缺钱也不卖。”郭学忠说,因为专家告诉他们,这幅对联有很高的文物价值,不只不能卖,还要好好保护起来,以防遭自然破坏,或者被人偷走。

村民们还重新翻阅了宗谱,追溯祖先事迹。郭学忠说:“依据现存的资料,再结合我小时候听长辈讲述的故事,我认为赵志皋未入仕前,曾受学于我们村的一位祖先郭应夏,对联落款处写着‘拜题’,是学生对老师的尊敬。”

出钱出力,村民自发展开保护行动

文物要保护,祠堂要整修,村里首先筹建了修建小组,并请来修建公司来评估修建造价资金,经过三家公司的测算,要将祠堂仿制成原样,最少需要一百二十万元。但村里没钱,向一些文物部门求助也没有结果,怎么办?村民们说:修一步,看一步,大伙儿一块儿想办法。

村书记郭文奇自掏腰包,承担了购买木料的费用。村民们也纷纷行动起来,有的自愿捐款筹资,经过多方宣讲,共在村里筹集到18万元资金;为了节省费用,一些村民主动当起了维修工人;有的则联系专家、有名望的乡邻来出谋划策……“总之是有钱的出钱,有力的出力,为了保护好我们共同的祠堂,大家都付出了一腔热情。”

如今,郭氏宗祠有两间厅堂已经基本修复完毕,黑瓦和朽木被卸在地上,可见虫蚀和霉变已经十分严重,替换上的是从别处收购来的完好却有岁月感的旧材料。最外面的一进尚未动工,而筹集来的资金已经用得差不多了。

“现在祖国大地上,不论城镇乡村,到处可见水泥钢筋建筑的新房子,但有数百年历史的古建筑却不剩多少了。”郭学忠呼吁:“郭店宗祠是有四百多年的古文物建筑,相信今后它的价值一定会逐渐被大家认可,希望政府部门和社会力量都能参与到保护古建筑的行动中来。”

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信