65岁的婺城区雅畈镇村民朱有成,在金华经济技术开发区秋滨农贸市场经营着一个馒头摊。与其他摊位不同的是,朱有成的摊位上摆放着笔墨纸砚。

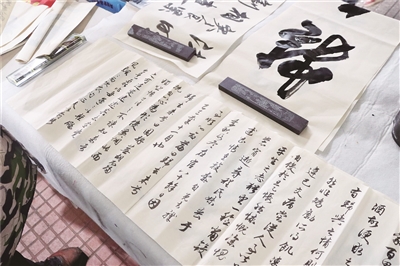

趁着没顾客的空当儿,他就在台子上铺开宣纸,提起毛笔挥毫泼墨,笔走龙蛇,一个个遒劲有力的毛笔字跃然纸上,神气十足。顷刻间,周围嘈杂的声音、熙攘的人群,仿佛都被隔绝在千里之外。

提笔是梦想,放下是生计。不到10平方米的小天地,承载着朱有成忙碌却悠然的生活。

在菜市场里独辟一方宁静

近日上午10点,开发区秋滨农贸市场依旧熙熙攘攘,十分热闹。放眼望去,经营户们大都忙着招呼生意,无暇顾及其他。但仔细看就会发现,有一处角落是个例外。

在市场的东门入口处,就是朱有成的馒头摊。摊位不大,转角边堆放着一笼笼印花馒头,另一头,则摆放着一摞摞练好的书法作品,悠然自得的练字身影与菜场的匆匆忙忙形成了鲜明的对比。

据了解,17年前,朱有成在雅畈镇开了一个馒头糕点店,随着生意越做越大,五六年前,朱有成又在秋滨农贸市场租了一个摊位卖馒头。

每天清晨6点多,朱有成会开着他的五菱车,把头一天家里做好的馒头,运到这里销售。待到晚上6点多,他又把一笼笼空蒸笼拉回家,结束一天的生意。

这一待,就是近12个小时。

朱有成介绍,卖馒头受季节影响很强,一般春节前后或者节假日前后生意比较好。“过年的时候,家家户户都要买馒头吃馒头,一天起码要卖掉五六千个。”那段时间,朱有成一天几乎忙得停不下来。

但一到淡季,受天气和节日的影响,每天的销售量有限,“现在这段时间生意就比较淡,中间有空的时间我就练练书法,陶冶情操。”朱有成说道。

顾客一来,朱有成放下手里的毛笔,麻利地装袋,递到顾客手中。待顾客走远,他又重新提笔。虽然有时候会被顾客打断,但是朱有成依旧不慌不忙地坚持着他的“书法梦”。“不少顾客看到我练的字,都想要找我学习。”朱有成说,在菜市场里练字,很享受很开心。

“其实,打小我就爱写字,并且写得还挺好。”朱有成说,二十多岁的时候还跑到集市上卖自己手写的春联,如今,逢年过节之际他也会写春联送给亲友。

一半烟火,一半清欢。平日里,朱有成还会和菜场里的其他经营户一起分享书法经验,交流文艺心得,大家没事的时候也会唱唱歌、跳跳舞,在平淡琐碎的日子里寻找诗意与浪漫。

十年如一日坚持儿时的文艺梦

除了热爱写书法之外,朱有成还会演小品、吹笛子、拉二胡、拉胡琴、唱歌等等,可谓“十八般武艺样样精通”,是一位不折不扣的资深文艺爱好者。

“我的哥哥打小就写得一手好字,还爱吹笛子,在两位哥哥的影响之下,从小我就对文艺有着极大的兴趣。”朱有成介绍。

7岁时,他就学会了吹笛子;十多岁时,又学会了拉胡琴;学生时期,因为一手好字在同学之间小有名气。然而,在那个食不果腹的年代,想买乐器并不是一件简单的事。

“没钱买笛子,哥哥就到山上去采毛竹来给我做,没钱买胡琴,我就请老师傅帮忙做。”朱有成说,尽管物质条件匮乏,但是家人的支持以及自身的执着热爱作支撑,破题方法总比困难多。

后来,虽然忙着生计,但是朱有成依旧坚持着年少时的“文艺梦”。如今,随着生活水平的提高,朱有成也有更多的时间和精力投入热爱的文艺事业中。

现在,朱有成还是雅畈镇双善文化志愿者团队的队员,与其他志同道合的成员一起为雅畈镇的文化事业传播贡献力量。

据悉,雅畈镇已有近千年历史,境内有国家级文保单位七家厅和徐氏宗祠、国家级非遗项目婺州窑传统烧制技艺以及众多省、市级文保点、非遗项目,婺窑文化、婺学文化、婺剧文化、斗牛文化百家齐放,文化底蕴深厚。为此,朱有成与团队里的器乐组、曲艺组、戏曲组等领域的队员常常举办文化活动,丰富村民精神文化生活的同时,进一步传播传承悠久的文化。同时,朱有成还积极动员身边的文艺爱好者,加入文艺队伍,推广婺文化。

一生热爱,守护开花。放弃一件事情很容易,但是一辈子坚持自己的热爱却很酷!“不论是书法、乐器,还是演唱、表演,都需要有耐心勇气去克服困难,并跟随时代的脚步不断更新进步。”朱有成说,这些爱好大多是靠自学摸索,基本没有接受专业的训练。

如今,朱有成依然忙碌地打理着自己的馒头生意。闲暇之际,最惬意的莫过于拿出毛笔,静下心来挥毫泼墨,让疲惫的身心在那一刻静下来,让自己的梦想在笔尖肆意流淌。

摊前是养家糊口的生计,笔下则是坚持一生的梦想。即使生活再忙碌,每个人也不要忘记最初的梦想!

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信