吴宝金和骆海华整理相关资料

吴宝金听张景贤讲述战斗故事

吴宝金与胡瑞文面对面交谈

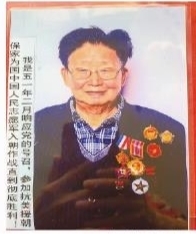

佩戴勋章的杨才良

杨才良(二排左二)和战友合影

青年时期的张景贤

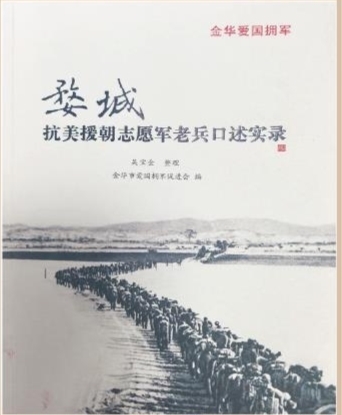

《婺城抗美援朝志愿军老兵口述实录》汇编资料

4个月时间,足迹遍布婺城区17个乡镇和9个街道,走访40余位抗美援朝老兵,整理完成十余万字口述实录,这是81岁的吴宝金和79岁的骆海华共同完成的一件事。

没有人员支持,也没有经费保障,为了抢救性挖掘抗美援朝老兵历史资料,两位老人自掏腰包完成了这件颇为艰巨的事。他们用笔和镜头,记录下志愿军老战士口述的珍贵历史,还为金华市爱国拥军促进会编了一本内部资料《婺城抗美援朝志愿军老兵口述实录》。

4月15日,两位老人向本报记者讲述了记录老兵故事背后的点点滴滴。

吴宝金是金华市爱国拥军促进会党支部书记。在促进会工作时,就去探望过不少抗美援朝老兵。岁月匆匆,当年这些朝气蓬勃、斗志昂扬的热血青年,如今已成耄耋老人。“他们经受过战争的洗礼、生死的考验,有着许多后人不知道的故事。他们惊天地泣鬼神的经历,是一段无比珍贵的历史记忆。对于大多数老兵来说,留在世间的时日有限,记录他们的战斗故事,成为了时不我待的迫切工作。身为爱国拥军志愿者,我认为这是一种使命,更是一份责任。”吴宝金说。

骆海华是吴宝金的初中同学,也是爱国拥军志愿者。听说吴宝金想去记录抗美援朝老兵的故事,骆海华很感兴趣,当即表示要给他当助手。为了出行方便,骆海华还特意去买了一辆越野车,就为了与时间“赛跑”。

对于两位老人来说,寻找并面对面采访这些散落在婺城区各个角落的抗美援朝老兵,并不是一件容易的事。

如何找寻散落在各处的老兵?他们住哪里?是否健在?身体怎么样?身边有没有子女?要找到这一连串问题的答案,其实是一项繁杂的工作。由于没有找到完整的老兵资料,二人每到一个乡镇(街道),就去当地相关部门打听老兵信息。

在4个月的时间里,两位白发苍苍的老人风雨无阻,奔波在寻访老兵的路上。不少老兵住在箬阳、塔石、沙畈等地的大山深处,山高路险,“我们一路上开车小心翼翼,这种山路我们以前根本不敢往上开。”吴宝金说,时间不等人,也不知道自己哪里来的勇气。

在联系的过程中,有不少老兵家属感到诧异:“你们是哪个媒体的记者?为什么要做这件事?”免不了要解释一番。好几次,吴宝金这样回答:“我们不为名利,只希望能为国家、为子孙后代留存一份宝贵的历史记忆。”

每一位老兵都是一部活着的历史

老兵的讲述中,有很多可歌可泣的战斗故事,让人更加深刻地感受到抗美援朝战争的艰辛与伟大。

在走访中,吴宝金和骆海华遇到多个兵种的老兵,有工兵、铁道兵、通讯兵、炮兵、步兵、文艺兵等。这些住在婺城区的老兵,除了金华人外,也有不少来自五湖四海的同胞,不同的方言、不同的籍贯、不同的家庭,也经受过不同的考验,但他们有共同的志向和信念,即“抗美援朝,保家卫国”。

平湖籍老兵张文祥的双脚,加起来只有3个脚趾。他参加了谷山地区的一次阻击战,在与美军的殊死搏斗中,他的10个脚趾被炸掉7个。

1951年一个夜晚,平湖籍战士张文祥随部队开赴朝鲜。每名战士发到一支枪、一个水壶、一块雨布、100发子弹和几枚手榴弹,连夜急行军跨过鸭绿江。

大雪纷飞,寒气逼人,战士们白天隐蔽,晚上摸黑行动,一路疾奔,没人喊累叫苦。临近战场,照明弹将夜晚照得如同白昼,机枪毫无目标地密集乱射,志愿军战士们只得就地卧倒,一动不动,有的战友被流弹击中牺牲了。照明弹刚熄灭,战士们立马跃起,快速通过。那时候不知道害怕,一个劲往前走,唯有一个信念,就是快上战场去杀敌。一到战场,大家就马不停蹄地投入到谷山阻击战。

谷山地势险要,是阻止敌军推进的一道屏障,必须严防死守。敌人飞机轮番向我方阵地掷炸弹,不断炮轰,炸弹爆炸声震耳欲聋。到处是大大小小的弹坑,血肉横飞,许多战士牺牲了,战壕里到处是血。张文祥说,只有上过战场才知道战争的残酷。

当时,张文祥小腿被炸伤,经过简单的包扎,立马又投入到战斗中。此时,他所在的连队只剩下8个人。张文祥看到机枪手已牺牲,便奋不顾身向机枪阵地奔去。这时敌人离阵地仅几十米,情况紧急,张文祥提起机枪就来了个点射,当即打死了前面几个敌人。敌人一见情况不妙,掉头就跑。8个人临危不惧,无一退却,终于打退了敌人冲锋,直到增援部队赶到才换防。

在这次战斗中,被炸掉7个脚趾的张文祥因失血过多,昏死过去,被友邻部队及时救下送到后方医院,昏迷了近两个月,万幸活了下来。回国后,他转业到公安系统工作。1956年,张文祥光荣入党,在金华工作直至退休。

采访完毕,张文祥语重心长地说:“我们的子孙后代千万不能忘记那些为国捐躯的志愿军战士,是他们用鲜血和生命捍卫了祖国,我们获得的和平是多么不容易。正如一位哲人所言,中国人总是被他们之中最勇敢的人保护”。

一场战役,三次死里逃生。是建德籍老兵舒仕余的传奇故事。

1952年7—9月,舒仕余随部队参加了著名的金城战役。一个排52人,打得剩下十几人,只有三名战友没有受伤。

第一次,敌人疯狂地向我军发射炮弹,一发炮弹落在舒仕余右脚边,他以为死定了,幸亏是个哑弹。

第二次,在部队调防时,住在防空洞里,舒仕余的战友任天喜进来,舒仕余很贴心地让出位置,让战友休息一下。他刚走出防空洞,不料敌人的炮弹精准击中防空洞,任天喜当场牺牲,炸得人都认不出来。

第三次,舒仕余和战友们坚守阵地一个多月,白天隐蔽在“猫耳洞”里,晚上在阵地值守。敌人向我阵地发射排炮,一发炮弹飞过来,爆炸后弹片就落在舒仕余面前,只差几厘米。

在金城战役中的一次战斗中,敌人向阵地逼近时,舒仕余相当镇定,他打开手榴弹盖,不慌不忙地拉出引线,等敌人靠得再近一点时,突然扔出手榴弹,成功炸死了两个敌人。

刘天守是汤溪上镜村人,他亲历了上甘岭战役,和战友们一起打退了敌人的19次冲锋。

当时,刘天守随部队连夜赶到上甘岭,进入11号阵地。那天雨下得很大,战壕、工事已被敌人炸毁,在零下20℃的环境中,眉毛上结的霜可以成片捋下来。挖好防空洞、工事,已近拂晓。敌人已经有了动静,刘天守所在排29人进入阵地。

阵地被敌人炮弹炸得草木不生,土地像翻耕过一样,泥土一抓一大把,里头还夹杂着弹片。刘天守是排长,他把整个排分为几个小组,分别把守在几个方位的阵地上,以多对多、以少对少,灵活机动。作战时,及时向炮兵报告敌人的具体方位、坐标,便于炮兵修正弹道,精准炮击敌军。敌人距离远,就使用重机枪射击,敌人近了,就改用轻武器射击,拦头打尾。敌人距离阵地只有50米,战士们就扔集束手榴弹,扔爆破筒。爆破筒威力大,装有7公斤炸药,打得敌人鬼哭狼嚎。

在炮兵的协同下,刘天守带领队伍一连击退了敌人19次冲锋,打得敌人溃不成军,创造了消灭敌军400多人的突出战绩。刘天守所在的排仅两人受伤,创造了零死亡的奇迹。他们在阵地上守了两天三夜才换防,整个排被授予集体二等功,刘天守荣立个人二等功。

让吴宝金和骆海华特别感动的,还有女兵张景贤。新中国成立时,出身于书香门第的张景贤正在重庆念大一,看到解放军在征兵,她怕父亲不同意,就瞒着家人偷偷报了名。在张榜公示时,张景贤踮着脚挤进人群,见榜上有名,开心坏了。意料之外的是,她的父亲非常开明,听说女儿参军,赶到部队来看,见她身穿军装英姿飒爽的样子,回去就跟邻居们说:“古有花木兰,今有张景贤,我女儿参军了,有出息,我们全家光荣!”

在抗美援朝战争中,在部队休整时,张景贤负责教学工作,帮助提高官兵们的文化水平。大家开玩笑地说:“笔杆子比枪杆子还重。”

英雄的事迹永不褪色

老兵周梅清是沙畈人,据他回忆,在一次执行任务时,行进在山下开阔地,李承晚部队抢先占据两边高地,居高临下射击,周梅清所在的一个排牺牲了十几个人,只有4个人突围出来。还有一次阻击战,子弹打光了,后续部队补给不足,他们团一位山东籍战友,用两颗手榴弹打退了敌人的进攻,立了大功。

“入伍时我就说过,到朝鲜就不打算活着回来,我会抱着必死的决心为国效力,保家卫国。”老兵杨才良这样说。有一次,他和一位战友隐蔽在防空洞里,敌机扔下许多炸弹,防空洞被炸塌了,他们被埋在里面,杨才良已经昏迷。幸好几名朝鲜大爷把他从土里挖了出来,为他进行了人工呼吸,这才把他从死神手里抢了回来。

张文祥、刘天守、张景贤等人的英雄事迹,不过是抗美援朝老兵故事里的沧海一粟。通过老兵口述还原的每一场战斗、每一个人物、每一个瞬间,最终成为白纸黑字,被吴宝金和骆海华一一忠实记录下来。

走访抗美援朝老兵这一路,两人遭遇不小的挑战。年纪大了,大多数老兵听力不好,说话也吃力,大多数人讲的还是当地方言,有时得找人帮忙转述。此外,由于年代久远,老兵们的记忆日渐模糊,需要记录者将老兵们讲述的记忆碎片拼凑起来。

不过,有人来探望,老兵们都很感动。“如果我再不讲,很多战斗故事也许再也没有人知道了,谁会知道他们都经历了什么,他们做了什么。你们能来,我特别开心。”一位老兵这样说。

“我们走访时,有的老兵身体状况已经很不好了,比如一位老兵因为身体虚弱,已经做了好几次胃肠手术,讲述过程中他不时停顿,显得特别疲惫,我们的对话不得不提前终止。”吴宝金说。

走访过程中,不少老兵穿上军装,戴上一块块闪亮的军功章,昂首挺胸,在镜头前露出胜利者的微笑,那一刻,时光仿佛又回到了那段光辉的岁月。许多老兵说,他们的军功章不是他们个人的,是和战友一起打下来的。

倾听老兵口述历史,仿佛踏入一扇“时光之门”。老兵们的故事,一次又一次打动吴宝金和骆海华,“有时候听着听着,老兵边说边流泪,我们也跟着流眼泪,那段岁月太艰苦,太不容易了。”

走访结束后,吴宝金和骆海华抓紧时间整理素材,希望把编印完成的《婺城抗美援朝志愿军老兵口述实录》给受访的老兵们送去。“他们都是90多岁的老人了,剩下的日子有限。我们能等,老兵们等不了啊!”吴宝金说,即便是他们走访的这短短几个月时间,有的老兵依然没能等到资料编印完成的这天。其中一位老兵,在受访结束后两个月就离开了人世。

“我们还有一个愿望,希望能得到一些支持,帮助我们出版这本书,让更多人了解那段历史,向更多人分享英雄故事。”吴宝金说。岁月会流逝,但英雄的事迹永远不会褪色。

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信