【编者按】2025年是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年,值此8·15全国生态日,婺城区新闻传媒中心通过独特视角,全景式、深层次挖掘婺城在践行“两山”理念过程中的创新探索、生动故事和丰硕成果,彰显婺城生态之美、发展之变、民生之福。

“一个机制”破题发展难

记者 卢晓飞

“公益林就是金山银山,守好林子,日子才能越过越好。”清晨,婺城区沙畈乡银坑村村民陈慧瑜踏上山道,一路走,一路捡拾垃圾。他的行动,正是婺城南山省级自然保护区推行的“林碳水共富补偿机制”下,村民角色转变的缩影。

作为浙江省面积最大的省级自然保护区,婺城南山省级自然保护区拥有公益林13.78万亩,占总面积的96.2%。这里不仅是浙中重要的碳汇载体,更滋养着金华“大水缸”——常年保持Ⅰ类水质的沙畈水库。然而,如何将森林、水源的生态价值转化为村民收益,一直以来是一道困扰着辖区村民的难题。

为破解生态资源变现困境,婺城南山省级自然保护区立足实际,创新推出“林碳水共富补偿机制”,在生态保护与民生改善间架起桥梁,让村民从守护绿色中获得实惠。

机制核心在于“增补”与“普惠”。根据《金华市区饮用水源涵养生态功能区生态补偿专项资金使用管理办法》,保护区在省级公益林补助标准上,额外增加每亩每年10元补助。仅此一项,保护区每年直接补助村民137.8万元,3年累计413万元。同时,保护区积极争取提高补偿标准:居民医保年补助从600元增至900元,60岁以上老人养老补助从每月30元提至41元。2024年,保护区争取到的水源环境保护及公益性补助资金总额达4849.68万元。

位于保护区内的银坑村,坐拥3万多亩省级公益林,村民感受真切。村民肖俊洪说:“我家二十多亩林子,以前觉得是‘死钱’。现在光补偿一年就能拿1200多元,实实在在!”这笔稳定收入提升了护林积极性,“林子越好,生态价值越高,长远收益才更有保障。”村支书陈凯良坦言,过去村民靠砍树补贴家用,如今机制改变了村民观念——大家主动守护起这片绿色财富。

婺城南山省级自然保护区管理中心相关负责人表示,该机制最大成效是激发了村民保护生态的内生动力。像陈慧瑜这样曾依赖砍伐的村民,如今成了巡山主力,“伐木者”正向“护林人”转变。如今,保护区林木葱郁,生机盎然。“林碳水共富补偿机制”在筑牢金华生态屏障、守护优质水源的同时,为库区村民提供了坚实经济支撑,生动诠释了“绿水青山就是金山银山”。下一步,保护区将持续完善林碳水共富补偿机制,让更多村民共享生态保护带来的发展红利。

“一座山”连通生命网

记者 曹静怡

日前,在婺城南山生态科普馆内,白龙桥镇金奥社区暑托班的孩子们被一阵阵来自“森林深处”的鸣叫吸引。这里以婺城南山省级自然保护区海拔400-800米的小龙葱山地景观为原型,打造了一处实景展区——小麂、黄腹角雉、中华鬣羚的叫声此起彼伏,配合珍贵的动植物标本,为孩子们揭开了南山省级自然保护区的神秘面纱。

作为浙江省面积最大的省级自然保护区,南山保护区总面积达9549.82公顷,坐落在婺城区南部,与武义、遂昌接壤。相较于广阔的面积,更为突出的是它的生态价值,调查显示,保护区内记录有野生脊椎动物284种,占全省总数的27.98%,堪称“生物基因库”。而植物资源同样丰富,涵盖6个植被型组、14个植被型、21个植被亚型及63个群系(组)。“这里是浙中生物多样性丰富区向赣西、闽北、皖南、浙东扩散的生命通道,对维护华东生态网络完整具有不可替代的战略价值。”南山保护区相关负责人介绍。

近年来,保护区已成为珍稀濒危物种尤其是中华穿山甲的重要保护研究基地,目前已持续开展穿山甲收容救护、人工繁育、资源调查监测等关键项目。通过整合红外相机网格化监测、巡护APP(实现轨迹数字化与事件上报)、地面监控、智能卡口,保护区构建起高频次、全天候、立体化的监测预警体系。此外,还实施了森林防火队伍提升工程,对防火队伍进行系统培训和拉练,同时,购置更新森林防火装备,完善基础设施。

在生态屏障功能上,奔流不息的白沙溪是保护区的生态血脉,滋养着沙畈与金兰两座中型水库。其中沙畈水库如明珠般镶嵌于保护区内,库容达8555万立方米,水质常年保持Ⅰ类,为金华市民饮水安全筑起了坚实屏障。不仅如此,保护区内丰富的森林资源能捕获、储存并固定大量二氧化碳,也是浙中地区重要的碳汇载体。

“绿水青山就是金山银山!守护好它们,日子才能越过越好。”值得一提的是,在沙畈乡一带,已有不少村民从过去依赖山林资源开发,转而加入生态保护的行列。为实现保护生态环境与村民利益最大化,保护区创新实施“林碳水共富补偿机制”,2024年共争取水源环境保护及公益性补助资金4849.68万元,而这些实实在在的举措,有效引导村民从过去的“靠山吃山”转向如今的“护山富山”,周边村落也逐渐成为生态保护的新生力量。

从穿山甲种群的科学拯救,到村民放下斧头变身护林员,从白沙溪的汩汩清泉,到孩子们探秘自然时闪亮的眼睛……婺城南山生态科普馆自开馆以来已接待游客超千人次,获评“金华市生物多样性特色体验地”及“浙江省地理学会科普教育基地”等称号。而作为浙中绿肺的南山保护区,也始终生动诠释着“绿水青山就是金山银山”的理念,正凭借科技之力和民心之聚,守护着万千生灵的家园,亦守护着金华人绿色可持续发展的未来。

“一个村”蹚出新路径

记者 刘琳婕

岩头村的午后,村民夏卫萱正将刚从田里摘下的有机西瓜对半切开,鲜红的瓜瓤裹着晶莹的汁水,瞬间在桌上洇出一片清甜。“你看这瓜,沙脆得很!”她笑着递过一块,眼角的皱纹里都盛着笑意,“现在不光我家农家乐生意好,就靠这西瓜种植,好多游客都专门绕路来尝鲜呢。”

“村里和旅游负责人常带着客人往这儿领,大家互相帮衬,日子越过越有奔头。”夏卫萱的话里,藏着岩头村这些年悄然发生的巨变,曾经的闭塞村落,正借着生态与文化的双翼,飞向越来越开阔的天地。

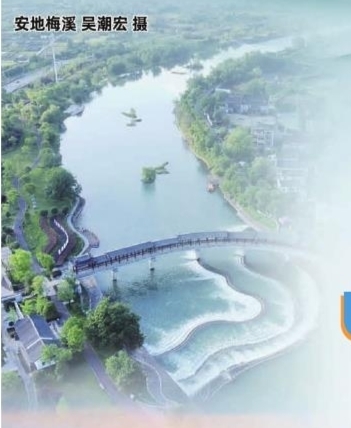

岩头村是婺城区安地镇下辖的行政村,由岩头、灵岩寺、寺前等6个自然村组成。曾经的岩头村,河道淤塞、水质浑浊,村民养殖污染严重。“我们首先从乡村生态建设入手,一方面实施梅溪流域综合治理工程,恢复水清岸绿的自然风貌;另一方面推进新村建设,将大部分村民搬迁至设施完善的岩头新村。”岩头村党支部书记陈秋平说。2013年起,陈秋平带领党员群众开展整治,拆除沿河违建,推进“五水共治”,配合梅溪生态廊道建设,逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美”。

经过数年发展,如今的岩头村环境大幅提升,一幢幢新屋林立。走进村内,梅溪潺潺流淌,两岸绿意盎然,徽派建筑与黄泥土墙交相辉映,古村落焕发出蓬勃生机,吸引着众多商户纷纷入驻,游客更是纷至沓来。

这些年,依托良好的生态底色,岩头村全面推进美丽乡村建设,走出了一条“文化+文旅+文创”的“三文”特色发展之路。岩头村以“非遗保护与发展”为核心,对村庄进行保护性开发,精心打造“诗画岩头文化产业园”,扎实推进“艺术乡建”、文艺创客培育,成立了全省首家“文艺创客联合会”,吸引婺州染坊、希桐琴箫馆等入驻“诗画岩头文化产业园”。每到周末,不少市民游客慕名前来,体验婺州扎染技艺,享受农村慢时光。“目前,老村四五十栋老屋中,已有三分之二完成活化利用,为文化产业发展腾出了充足空间。”诗画岩头文化产业园管理有限公司总经理周文跃介绍道。

文旅产业的蓬勃发展为村集体和村民带来实实在在的收益,村民们因地制宜卖起了农产品,农家乐从最初的1家发展到如今的5家,民宿、书屋、咖啡馆等新业态也不断涌现,越来越多的年轻人选择回到家乡创业。熹阅书屋、拾光小院等由返乡青年创办的文创空间,不仅丰富了村庄的文化内涵,定期举办的各类文化活动还吸引了众多城市家庭和艺术人才前来,成为了村里的“人气磁石”。

曾经默默无闻的浙中古村,如今已成为远近闻名的“手造生活艺术村”和“浙江省艺术乡建”示范样板。岩头村集体经济收入从原来的不足15万元突破至100万元以上,村民人均收入突破5万元。2024年,岩头接待游客超20万人次,举办研学与非遗体验活动500余场,生动诠释了“生态美”如何撬动“产业兴”、实现“百姓富”的乡村振兴路径。

“一片叶”泡出共富味

记者 王静姝

走进婺城区南山深处的箬阳乡,茶山内鲜嫩的茶叶正吐露生机。

茶山下的金华市锦科食品有限公司里,董事长余志洪正忙着接待客户,一场关于茶叶销售的洽谈在茶香中悄然进行。

据了解,余志洪所在的锦科食品有限公司是箬阳乡较大的茶叶收购加工企业,除了自身种茶制茶外,乡里约60%的茶叶都由公司统一收购制作销售,为茶农解决了茶叶销售的后顾之忧。

时间回溯到1985年,25岁的余志洪背着牛仔包,装着30余斤精心挑选的箬阳茶,从浙江金华踏上北上的火车。他沿着火车线路一路铺销茶叶,凭借茶叶的过硬品质与诚信经营,在陕西西安、辽宁葫芦岛等地的市场稳稳扎下了根。

然而,曾经的箬阳乡虽坐拥优质茶山,却面临“守着金山难致富”的困境。多年前,村民们靠山吃山,以茶叶、高山蔬菜等农特产品种植养殖为主业,但农业收入微薄。同时,茶叶种类始终停留在一两种,品种单一问题突出,更因缺乏龙头企业带动,精深加工能力不足,产业长期处于以量为主的初级阶段。“当时乡里许多茶农家里不具备足够的茶叶再加工条件,个人卖茶,往往需要将自家采好的茶叶在当天背出茶山售卖,卖不掉的茶叶又再背回山上。”余志洪回忆道,如此反复,不仅耗费人力,也消耗了茶叶的品质,降低了茶农本可以赚取的收入。

2006年,箬阳乡发出返乡创业的号召,余志洪毫不犹豫地选择回归,为箬阳振兴茶产业提供助力,让更多茶农搭上共富班车。

据了解,茶叶是箬阳乡的主导产业,全乡约有4500亩茶叶种植面积,日前,“箬阳龙珍”国家地理标志产品获批认定并实施保护。这是“箬阳龙珍”继2020年获农业农村部农产品地理标志认定后,再获国家级金字招牌,为婺城特色产品发展注入了新活力。近年来,箬阳乡聚焦做优做强精品茶产业,深化高山茶产业“采摘+加工+出售”全链条体系建设,持续提升茶产品经济效益。

如今,在龙头企业带动和全链条发展模式下,箬阳乡的茶香正飘向更远的地方,成为乡村振兴路上和共同富裕图景中的一抹鲜活亮色。

“一汪水”催生水经济

记者 马晓芬

凌晨4点,天刚蒙蒙亮,琅琊镇山后金村村民张洪森和妻子手拿镰刀出了门,与4名工人汇合后,开始一天的劳作。八月正值单季茭白成熟的季节,不管酷暑当头还是大风暴雨,他和妻子都要在茭白田里劳作。

“从4点至9点多,一个人可以收割300斤左右,6个人就可以收割1800斤左右;忙的时候,要持续收割至12点多,6个人能收割2400斤以上。”张洪森笑着说,累归累,但是收成不错,冷水茭白价格保持在每斤4元,每天收割多少就收购多少,让他们干劲十足。

得益于琅琊镇优越的自然环境,山后金村的冷水茭白利用金兰水库的水进行灌溉,不仅水质好,而且水温低,种植出来的茭白质优味美,供不应求。“我种植冷水茭白35年了,共有50亩。其中,单季茭白于每年8月上市,双季茭白分别在5月和11月迎来采收。”张洪森说,好水种出了好茭白,铺就了增收致富路,日子越过越有奔头。

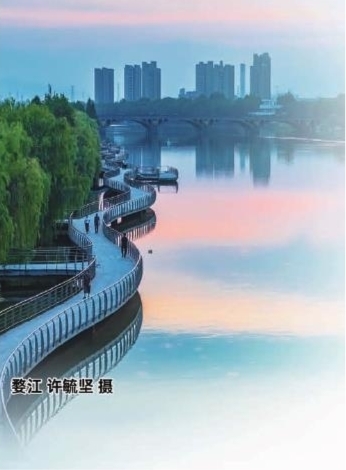

金兰水库总库容9390万立方米,是金华人民的“大水缸”。立足将一库碧水变成“液态黄金”,琅琊镇着力推动“水经济”创新驱动。白沙溪水利风景区获评国家水利风景区,体育赛事、跑马场、露营基地、生态研学等新业态接连出现,让水经济发展之路越走越宽。

走进位于琅琊镇毛栗山背的金华好水润婺包装水厂,只见全自动化吹瓶机上下翻飞,传送带飞速运转,一瓶瓶“活泉49公里”饮用天然水走下生产线。

“白沙溪这汪山泉,自源头至金兰水库,经过二十几座世界灌溉工程遗产堰坝,流淌绵延49公里,故而称为‘活泉49公里’。”水厂主要负责人介绍,溪水从280余平方公里的毛竹、杉树等山林植被根系中淅出,流经区域山体以页岩居多,页岩对水质有自然净化作用。山泉活水就像经过天然沙漏过滤,口感温润友好、绵而清甜。

作为瓶装饮用水市场上的一支“新兵”,“活泉49公里”以全链条的品质管控保障水产品安全,全力为消费者提供高标准、高品质的金华好水产品。水厂总投资约5640万元,目前,装备瓶装水和桶装水生产线各1条,年产金华好水8万吨。金华好水正走向全国市场,变为经济发展的一泉活水。

“一条路”串起致富景

记者 洪珊

这个暑假,婺城区罗店镇大岭村的民宿生意和天气一样火热。“路越来越好,游客也越来越多,村里的民宿早早就被订满了。”大岭村党支部书记翁健余站在村口,望着来来往往的车辆,脸上洋溢着喜悦。

翁健余口中的道路,正是新朝线。这条蜿蜒的公路,一直深入到苍翠的金华山,在绿水青山之间,串起了山下曹村、大岭村等5个村庄。

过去,新朝线因道路狭窄、崎岖难行,给沿线居民出行和游客通行带来诸多不便。2019年,新朝线完成升级改造,不仅拓宽了路面,还在沿途增设自发光标志和观景台,并配置了富有金华山文化特色的设施,将平坦的柏油路直达景区和农户家门,实现了“交旅融合”的华丽转身,成为了带动沿线村庄发展的“致富路”。

“路通了,机遇就来了。”翁健余介绍,近年来,大岭村依托新朝线的交通优势,盘活闲置农房,引入专业团队打造了18家风格各异的精品民宿,吸引了大批市民游客前来打卡。“村集体收入翻了几番,光是旅游这一块,每年就能吸引四万多人来玩。”翁健余兴奋地说。据统计,大岭村年接待游客已突破10万人次,旅游收入超600万元,村民人均收入显著提升。

新朝线带来的蝶变,不仅仅发生在大岭村。作为远近闻名的“枇杷特色产业村”,山下曹村种植的枇杷一直深受顾客的喜爱。然而,过去由于山路难行,运输成本高,好枇杷卖不出好价钱,产业发展一度受限。如今,新朝线改造提升后,货车能直接开进果园,新鲜的枇杷当天采摘,次日就能送到外地顾客手中。

随着交通条件的改善,山下曹村的经济发展更是迎来了新机遇。依托枇杷产业和秀美的田园风光,村里陆续建起了生态农家乐、精品民宿和观光采摘园,每逢周末,游客络绎不绝。“大家也对村庄发展越来越有信心!”山下曹村党支部书记曹明丰笑着说。

如今,行驶在新朝线上,处处都能感受到“一条路激活一方水土,一条路带活一片产业”的蓬勃生机,一幅乡村振兴的壮美画卷正沿着新朝线徐徐展开。

“一朵花”绽放新活力

记者 曹静怡

走进婺城区竹马乡下张家村,仿佛踏入茶花秘境。在这里,村道干净,村庄整洁,随处可见房前屋后都种植着美丽茶花。

眼前,“85后”青年高群亮是村里的茶花种植大户,2011年退伍回乡后,他敏锐抓住电商机遇,通过微信群、短视频平台将茶花销往全国。在他手机里,不断跳动的订单见证着“云端花市”的活力。而他身后,满载茶花的快递车每天驶出村庄,把“竹马茶花”品牌送往千家万户。

“让茶花变成‘致富花’,我们走了快三十年了。”村党支部书记钱瑞华说,1996年,他带领村民一起大胆改革、创新创业,以茶花兴业、以特色强村,使下张家村从一个传统农业村发展成为花卉专业村。经年来,他们不仅创建了全国最大的茶花种植销售基地和特色种苗基地,也使下张家村成为世界闻名的“中国茶花之乡”和“亿元村”。谈起这些年的发展,不少村民笑说,曾经贫穷落后的面貌无迹可寻,日新月异的发展变化让乡亲们都过上了美满的生活,现在大家都特别满足。

茶花之火已成燎原之势,在竹马乡,各类花卉专业合作社如春笋涌现,花卉产业稳居富民主导产业之位。当地政府也视茶花产业为践行“绿水青山就是金山银山”理念、驱动乡村振兴的关键引擎。如今,竹马乡茶花种植面积超600亩,品种近1300个,年产值超2亿元,朵朵茶花真正化作村民手中沉甸甸的“致富花”。

值得一提的是,在茶花产业的示范带动下,竹马乡还持续推动特色产业链融合发展。在这里,中国花卉苗木智慧博览园、中国(金华)园林产业创新工厂等重大项目相继落地;三贤茉莉花茶、方下店门球等特色产业乘势发展。2024年,竹马乡集体经营性收入超百万元的村庄已占全乡半数以上,共同富裕的路径愈发清晰。

竹马乡的芬芳叙事,正是婺城区“以花为媒”发展特色产业的生动缩影。安地镇十里桂花长廊香沁肺腑,罗店镇万亩杜鹃染红山野。全区借“赏花经济”精心编织生态休闲产业链,让“一朵花带动一产业,一片景富裕一方人”的愿景化为现实。

当产业根基深扎乡土,当徐徐清风拂过花田……如今,一朵朵生态颜值转化为富民产值,它们不仅成为开启乡村振兴与共同富裕之门的“金钥匙”,也在新时代的田野上闪耀着希望的光芒。

“一块田”种出新“硒”望

记者洪珊

眼下,正是本地葡萄大量上市的时候。这几天,在位于婺城区蒋堂镇蒋堂村的葡萄园内,一串串沉甸甸、颗粒饱满的葡萄挂满枝头。葡萄园负责人周仕俊忙碌地穿梭在其中,脸上洋溢着丰收的喜悦。

“今年我们共种植了50亩葡萄,主要有阳光玫瑰、妮娜皇后、南太湖三个品种,预计今年总产量能达到15万斤。”周仕俊告诉记者,葡萄甜度高、果肉脆,市场反响非常热烈,不少老顾客早早就下了订单。

这里的葡萄为何如此受欢迎?周仕俊表示,答案就在脚下这片富硒土地里。

蒋堂镇是婺城区唯一的省级特色农业强镇,拥有浙江省面积最大的天然富硒土地资源。这里土壤肥沃,硒元素含量丰富,富硒产业规模已达2.1万亩,是名副其实的“浙中粮仓”。

这些年,蒋堂镇充分发挥富硒资源优势,依托富硒特色产业和农旅融合发展战略,逐步发展成为主导产业突出、田园风光秀美、农耕文化深厚的特色小镇,吸引了众多新农人前来创业。其中,就包括周仕俊。

十一年前,周仕俊还是个生猪养殖户,闻着“臭水沟”,吃着“环境饭”,村庄生态环境每况愈下。在小城镇环境综合整治的契机下,周仕俊果断转型,在这片绿水青山间找到了新的发展机遇。

“富硒资源不仅提升了农产品的品质,更为我们打造优质农业品牌提供了得天独厚的优势。”蒋堂镇党委委员牛林福表示。现如今,富硒水稻、葡萄、西瓜等特色农产品随着季节更迭轮番上市,绘就了一幅四季丰收的美丽画卷。据统计,蒋堂镇2024年度农业产业经营性收入超过8000万,带动农户人均增收2000元。同时,蒋堂镇也通过“农业+旅游”发展模式,开发了富硒果蔬采摘、农耕体验等特色旅游项目,全镇年均接待游客超过10万人次,休闲农业产值突破1000万元。

在这片富饶的土地上,绿色经济蓬勃发展,农旅融合之花绚丽绽放,蒋堂镇正走出一条生态美、产业兴、百姓富的乡村振兴之路。

“一场赛事”撬动产业链

记者 刘琳婕

八月的婺城,山色空蒙,水光潋滟。在燕语湖碧波荡漾的湖面上,一场盛大的花火秀正悄然筹备,而比花火更绚烂的,是这里常年上演的水上运动盛宴。

“我们这里的水质好,水域条件优越,非常适合举办各种水上运动。”一位当地人说道。这片占地千亩的天然湖库,凭借其稳定的水位、优良的生态环境和完善的配套设施,已成为全国垂钓爱好者的胜地。2023年,中国金华燕语湖·迎亚运全国钓鱼人运动会,800余名选手齐聚于此,整场赛事接待现场游客近5000人,农产品直播带货销售额超2000万元,实现“一条鱼”撬动全产业链。

这只是婺城水上运动热潮的一个缩影。在这一片山水相依、水网密布的热土上,激情澎湃的赛事接连不断。从白沙溪到金华水上运动中心,从郭力垄水库到长岭水库,一场场高规格赛事点燃城市激情。在2022年浙江省第十七届运动会皮划艇、赛艇比赛中,来自杭州、宁波、温州等10个地市的481名运动员劈波斩浪,竞技风采令人振奋;2024年,金华市第十届运动会电动冲浪板比赛在婺城区长岭水库火热开赛,这是国内首次将电动冲浪板项目列入市级运动会,婺城小将朝气蓬勃、奋勇拼搏,展现了水上运动的无限活力。

“每一次赛事都是一个窗口,让人们看到婺城的魅力所在。”婺城区文旅体局相关工作人员说,“过去几年里,随着越来越多高水平赛事的落地,我们的城市变得更加充满活力,也吸引了更多外地游客前来体验。”

以体为媒,以赛兴城。近年来,婺城区“以体育搭台、旅游唱戏”的方式,打造特色品牌赛事IP,创新性发展“赛事+”经济共富机制,推动体育与旅游产业的深度融合发展,为婺城经济高质量发展注入了新的活力。与此同时,婺城区充分发挥水资源优势,以燕语湖、长岭水库、郭力垄水库、金华水上运动中心、白沙溪等项目招引全国优质水上项目企业,全国电动冲浪板联赛、全国摩托艇(水上飞人)精英赛、浙江省青少年赛艇冠军赛、中国山水四项公开赛等大型水上赛事纷纷落户,一场场赛事为婺城与外界对话,打开了一扇扇窗户,助推打造“中国垂钓城”“中国电动冲浪之城”等新地标。自2022年以来,婺城累计举办国家级赛事11场,省级赛事21场,年均举办150人以上赛事50场,带动经济收入超过1亿元,惠及群众120余万人。

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信