全国重要饮用水源地、三获浙江省治水最高奖——“大禹鼎”、白沙溪三十六堰入选“世界灌溉工程遗产名录”……如今,在婺城,一条条河流碧波再现,一级级河长履职尽责,一个个治水项目高效落地,一幅人水和谐共生的美丽画卷已然铺开。

截污清流,提升生活品质

近日,记者走进婺城区城中街道杨思岭社区青山一弄看见,这里的老旧小区改造和“污水零直排区”建设已完工,不同于其他崭新、大气、现代化的“翻新”小区,这里青砖黛瓦、青石铺陈,透露着一股“复古风”。每到一处,让人都觉得新鲜、有趣。

“青山弄在闹市区,紧邻西市街商圈,在改造过程中,我们就在这个‘开放式’的街区,利用小青砖、水刷石等材料,并植入墙绘、复古木门等元素,打造独特的复古风情街区,提升居民居住品质的同时,吸引市民游客前来观光。”婺城区五改指挥部工作人员张安青介绍,青山一弄至五弄位于人民东路北侧,楼栋数为19栋,建筑面积约2.96万平方米,共有住户423户。因房屋建成于上世纪90年代,存在年久失修、管网老化陈旧、雨污水合流等现象,基础设施已严重落后现代生活的需求,亟需解决。

为此,婺城区将其纳入老旧小区改造和“污水零直排区”建设范围,并投入约800万元,完成雨污水管网升级1900多米,建筑外墙立面雨水、阳台废水PVC排水管分流改造约1600米,新增小区内化粪池14座,提高了小区内雨水利用的存储,降低了城市雨水管网的运行负荷,提升了城区“海绵城市”的保有率。同时,改造工程还完成了立面改造、道路恢复、绿化提档及基础设施提升改造等,极大提升了小区居民的生活环境和幸福指数。

“我们还在每个弄堂口,张贴了雨污管网示意图、生活圈导向图和生活污水处理指导图,既方便后期运维,又指导居民正确处理生活污水,在建设好的基础上,帮助辖区探索长效运维机制。”张安青说。

另一边,在城东街道空军宿舍小区,2022年“污水零直排”建设也已动工。记者在现场看见,大型机械已进场,对硬化道路进行“打孔”,为下一步雨污管网的铺设做好准备,工人们也忙碌在各自岗位上,拆除部分墙体、清理污水池、设置垃圾临时安放点……一派忙碌景象。“空军宿舍小区主要改造内容为‘污水零直排区’建设,虽然,这里只有2栋楼,住户40余户,但该区块周边有工厂、学校、企事业单位、‘六小’行业等,我们在建设时也将这些因素充分考虑进去,做到全区‘一盘棋’。”区五改指挥部相关负责人告诉记者。

近年来,婺城区有序推进“五水共治”工作,通过“加立管,建两池,实现雨污分流”的方式,即增加排水立管,从源头分流雨水、污水;新建或改建成品化粪池和雨水蓄水池,解决化粪池渗漏、堵塞、满溢和直排问题;因地制宜布置管线总体走向,实现区域雨污管网分流。据了解,2021年,婺城区“污水零直排区”建设共改造小区42个,建筑面积约20.5万平方米,累计完成了小区内雨污水管网升级更换86.2公里,建筑外墙立面雨水、阳台废水PVC排水管分流改造55.54公里,新增小区内化粪池71座,新增沿街商铺预设隔油池287座。

未来,婺城区将在不进行“大拆大建”的前提下,围绕“污水零直排区”建设工作,计划投入5000万元,继续推进城东街道、城中街道区块的“污水零直排区”建设工作,继而全面完成城区范围内居住小区的“污水零直排区”建设,打通“五水共治”的最后一公里。(记者蔡君楠摄影张红星)

生态治水,打造和美乡村

“这里就是筱溪村的农村污水处理设施点,我们每个星期都会来清掏杂物和维护管网,确保污水处理系统运行正常。”3月2日上午,婺城区农村生活污水治理设施运维工作人员邵先表按照前一天的工作计划驾车前往各个污水处理终端,检查线路管网,查看设备运行情况,并将发现的问题进行记录上报。“除了日常每周一次的污水处理终端运维外,我们还会挨家挨户上门查看接户井、污水管网等设施的运行情况,并配备了一支专业的抢修队伍,应对各类突发情况。”

据了解,婺城区白龙桥镇筱溪村1号生活污水处理设施提升改造项目投资约40万元,项目于2019年3月启动提升改造,并于当年7月完工,该污水处理终端接入了筱溪村200余户农户,污水处理量为180吨/日,采用了“AAO+人工湿地”的处理工艺。“生活污水进入格栅池,去除大部分固体污染物后,进入沉淀池将污水中的大颗粒物和泥沙进行沉淀,之后,污水会进入厌氧池、好氧池,经过一系列生化处理,有效去除污水中的有机物,最后进入人工湿地,通过植物根系和各种微生物,进一步吸收和降解污染物、净化水质。”邵先表说。

在婺城区白龙桥镇东周村,这里的农村污水处理终端提升改造工程也已竣工,改造内容涉及终端动力设施提升、景观绿化提升等,改造后的污水终端,绿植繁茂,鲜花明艳,步道曲折,栅栏齐整,与周边环境融为一体,成为“村口一景”。记者从区住建局了解到,2021年,婺城区投入约3000万元,完成了100个分布在水源保护区、旅游景点、生态廊道等重点区域的农村污水处理终端提升改造工程,进一步提高了农村污水处理能力,也美化了村容村貌。

农村生活污水治理是婺城区“五水共治”的重点之一。近年来,婺城区按照“五水共治”的总体部署要求,围绕农村生活污水治理设施“一次建设、长久使用、持续发挥效用”的基本目标,在建设污水处理终端和运维方面不断探索创新,积累了一大批宝贵经验,推动“五水共治”工作走深走实。

自2013年开展农村生活污水治理以来,婺城区共建成729个农村污水处理设施,全区受益户数达7.3万余户,并因地制宜实施提升改造,通过优化设计、提升工艺等方式,实现投资最小化、效益最大化的目标,现已完成了148个污水处理终端的提升改造。在运维方面,婺城区构建了以区政府为责任主体、乡镇(街道)为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体和第三方专业运维机构为服务主体的“五位一体”运维管理体系,有效解决了农村生活污水治理存在的点位分散、范围宽广、情况复杂、运维难度较大的问题。

“接下来,我们将继续以农村污水治理工作为抓手,通过科技赋智、管理赋能、人才赋力,实现标准化建设、精细化管理、专业化运维,推动全区‘五水共治’工作行稳致远。”区住建局相关负责人说。(记者蔡君楠)

防洪排涝,守护一方安全

“排涝站建成运行以来,对我们村上帮助很大。以前一到雨季,村上就容易造成涝水,排涝站建成后,积水涝水的情况基本没有出现过,这真是一项民心工程。”婺城区白龙桥镇雅苏村村两委工作人员苏小建这样说道。他所说的排涝站即雅苏排涝泵闸,为婺城区首个排涝泵闸。

雅苏排涝泵闸位于白龙桥镇临江区块,2021年7月投入运行。据了解,白龙桥镇临江区块为金华江在婺城区的地势最低处。汛期时,附近村庄、企业屡受金华江洪水和本区域涝水双重威胁,洪涝灾害较为严重。

为切实保护该区域人民群众的生命财产安全,2019年婺城区投入2600余万元,在金华江与郭塘溪交汇口建设雅苏排涝泵闸。2020年,项目主体工程完工,其间机电设备已具备排涝条件。“郭塘溪水位高了,可以开闸自流泄洪;金华江水位高了可以开泵排出内江涝水,这样就能有效解决区域内的洪涝隐患风险。”婺城区水务局相关负责人介绍,雅苏排涝泵闸项目由雅苏排涝闸、倪家闸及胡家桥水闸工程组成,安装3台排涝泵装机总容量750kw,排涝流量12.08m3/s,排涝面积达9.91平方公里。工程设计排涝标准为10年一遇24小时暴雨一日排出。

雅苏排涝泵闸的投入运行对婺城区做好防洪排涝工作发挥了重要作用。防洪排涝是“五水共治”工作的重要内容,一直以来,婺城区水务局积极履行工作职责,在强库堤、疏通道、攻强排,着力消除易淹易涝片区等方面投入大量人力物力。2021年以来,婺城区投资河道治理项目13个,其中续建项目8个,新建项目5个。截至目前,2021年续建项目金华江治理一期马海畈堤及虹路堤11.16公里及金华江高桥段1.84公里堤防加固、桐溪龙蟠段1.81公里河道综合整治、金华江左岸及白沙溪景观提升改造、车坞水库引水工程等均已完工。此外,区水务局积极推进山塘水库除险加固工作,2021完成7座山塘及汪家垅水库除险加固,2022年将继续开展里坞垅、五升殿垅、朱里等三座水库和16座山塘的除险加固工作。

区水务局相关负责人介绍,2022年,区水务局将持续开展河道及堤防建设工程,续建武义江石楠塘段、金华江右岸婺城大桥至兰溪交界段、盘溪罗店段、桐溪雅绕段及石门溪治理工程和梓溪排涝泵站,并重点解决长湖区块防洪排涝问题,加快全区防洪圈闭合,不断推进全区防洪排涝工作。

(记者许珂)

智慧供水,保障群众生活

“看,村路上这条新砌的水泥路下面,是最新铺设的自来水管道总管,它的分支通往全村每家每户,村民们再也不会因为用水问题而担心了。”近日,记者走进罗店镇十林村,村党支部书记徐永洪高兴地说着村里的新变化。

十林村原本的自来水管道修建于十几年前,因年久失修而老化破损,或当初设计的标准没有跟上现有村庄人口发展,时常出现漏水的情况,导致水压降低,三层楼以上基本无水可用,给村民的日常生活带来很多不便,村民要求改造自来水的呼声强烈。

2021年8月,婺城区政府将该村列入农饮水提升改造项目计划,经过五十几天的建设,十林村彻底解决了困扰村内250余户村民多年的用水难题,并交由金华市自来水有限公司永久管护。现在,水管不漏了,水压上来了,村民的生活更加幸福了。同时,十林村积极落实一户一表改造工作,一改村委每家每户上门收电费的历史,让电费收取工作更加省时省力省心。

除了提升改造年久失修的管道外,婺城还将保供水的触角伸向了偏远山区乡镇。沿着弯弯绕绕的罗电线盘山公路,记者来到了罗店镇洞前村,和十林村一样,洞前村的水泥路上也有着新的印记,不同的是,这是洞前村从无到有的重要突破。

三十多年来,洞前村和婺城其他山区乡镇一样,村民用水都靠着各村的单村供水站,虽然山泉水口感甘甜,触感凉爽,但一到下雨天,家家户户水龙头里出来的都是带沙的黄泥水。作为距离双龙风景区最近的乡镇,洞前村的水质改善迫在眉睫。

“从去年10月开始施工,到年前基本建成了。现在村里家家户户的用水都来自市自来水公司。”洞前村党支部书记方德瑶说道,“这次工程总投资200多万元,覆盖全村200多户村民,也包括了民宿、宾馆里的用水。我相信水质改善了,会迎来更多的游客。”

2021年,婺城在农饮水建设上总投资7990万元,分二期实施,除改造、新建供水管网外,还将107座单村供水站纳入数字化提升改造建设中,项目建设内容主要有水质水量远程监控、视频监控等设施设备和数字化运行管理平台、婺城区城乡供水服务app入驻“浙里办”和通讯网络等建设。目前,该项目进度已达75%,预计将于今年5月底完工,届时,107座单村供水站将全部插上数字化的翅膀,真正实现全区百姓舌尖一口“放心水”到“智慧水”的改变。

“2022年,我们计划投资6444.5万元,继续完善改造提升全区农村饮用水工程,并加强水源建设和单村供水设施建后管护,对单村供水站的数字化、信息化、智慧化等建设方面进行进一步完善,为婺城区老百姓的饮用水安全保驾护航。”婺城区水务局水利数字化提升改造工程负责人说道。(记者范卓峥)

文化传承,讲好治水故事

一溪白沙水,蜿蜒数道湾。从婺城新城区出发,沿着白门线向西南行进,潺潺溪水一路相伴,两岸风光秀美无限。

初春时节,沉静许久的琅琊镇,被婺南群山腹地里缓缓而来的溪流唤醒。风吹竹林沙沙,溪水流淌哗哗,白沙溪旁,琅峰山脚,六角亭的石碑上记载着一段流传千年的治水故事。

东汉建武三年(公元27年),卢文台率领手下官兵36人,隐居到金华南山辅仓(今沙畈乡停久村),垦荒种地,自食其力。当时,白沙溪水流急落差大,两岸农田晴则旱,雨则涝,天灾连年,民不聊生。于是,卢文台效仿战国时李冰兴建都江堰等水利工程之举,带领士兵和附近村民,不辞劳苦地兴建白沙堰,利用水势落差,先后筑成三十六堰,成为浙江省最早兴建的梯级引水工程。

治水精神,代代相传。在近两千年的历史进程中,三十六堰历经了多次重建重修,如今仍有二十一座古堰继续发挥着引水灌溉作用,灌溉面积达27.8万亩。2020年,白沙溪三十六堰成功入选世界灌溉工程遗产名录。白沙两岸的治水故事,从此翻开了动人心弦的新篇章。

走进琅琊镇的三十六堰灌溉工程展陈馆,卢文台治水传奇故事、筏客撑排棹歌、农民抗旱蹈水歌,以及百姓为感恩治水人而建的三十六古庙、舂米磨粉水碓古迹、古窑遗韵等人文景观,在浮雕上勾勒出一幅唯美的白沙水文化壮丽图景。在这里,我们看到了人类水利活动留下的珍贵文化遗产,看到了丰富多彩、博大精深的水文化。

古有开堰筑坝,今有筑库修渠,现有“五水共治”。近年来,琅琊镇把白沙溪治理和古堰的保护紧密结合,投入2209万元推进白沙溪琅琊段河道综合治理项目,历经6年完成了河道两岸堤防生态护坡整治4.5公里、河道清淤疏浚5.7公里。同时,大力推进“污水零直排”建设,投资1200万元新建及改造雨污水管3.26公里,从源头入手做好治水文章。工程撬动、全民参与、治水造景,如今的琅琊镇,真正实现了“河畅、水清、岸绿、景美”,亮出了一张“生态环境优良、文化底蕴深厚”的金名片。

春光融融,绿意渐浓,岸边杨柳刚刚吐露金线,水旁“蓼草”悄悄穿上新衣。行至白沙左岸,掬起一捧清水,映出连绵青山,和风轻轻,溪水盈盈。治水故事还在继续,一脉水文化激活了共同富裕的绿色引擎,为乡村振兴注入了一股强劲的“水动力”。

(记者林玉洁)

人水和谐,孵化美丽经济

连日来,天气渐暖,人们纷纷走出室外赏春踏青,位于婺城区长山乡的熊猫猪猪·两头乌国际牧场也迎来了一拨拨的游客。满目的连片绿茵、有趣的游乐项目、可爱的小猪形象,都给游客们留下美好印象,牧场内可视化长廊里的“豪华猪舍”更是让游客们惊叹不已,原来猪舍可以这么整洁高端。

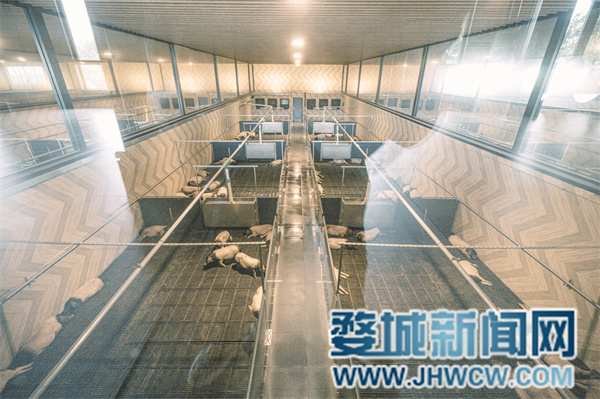

其实,游客们在牧场看到的两头乌5G智慧养殖中心仅仅只是婺城生态养殖的一角。位于婺城区白龙桥镇的浙江美保龙种猪育种有限公司,这个占地360多亩的欧式庄园猪场,远远望去就像一个森林公园。该公司成立于2010年,建有现代化猪舍和科研中心等4.5万平方米,配套国际上先进的养殖设施设备。现存栏基础母猪2000头,每年向社会提供精品种猪1.6万头,优质商品猪3.2万头。

人、猪与自然和谐共处,实现环境友好型、资源节约型、生态效益型的生态养殖目标是该公司的发展理念。一改传统养猪场低小散、粗放型的饲养模式,公司在养殖过程中,引入全程环保控制系统,从源头入手,通过喂食绿色饲料,企业采用节水工艺和设备等方法,打造起一条绿色生态的种养产业链。

曾经污染河流的罪魁祸首——猪粪、猪尿液和洗栏水,经过资源化利用,成为有机肥和灌溉用水,实现了场内生态循环,在保护了环境的同时,又创造了可观的经济效益。保护水环境的理念和目标,已然在“美保龙”落地成为现实。熊猫猪猪·两头乌国际牧场自去年8月开园以来,已累计接待游客35万人次,美丽田园牧场成为经济发展新业态。

在样板企业的示范引领下,婺城区乘上数字化改革东风,积极推动全区养殖场根据生态养殖要求和标准进行转型升级,包括污水处理设施改造、场区环境整治、养殖设备提升等规范化建设,探索出一条生态化、科技化、产业化的畜牧发展新模式,提供婺城“最佳实践”,让生态经济迸发活力。

在护好水环境的同时,婺城区借助“美丽河湖”创建工作,将治水造景与美村富民有机结合,最大化催生亲水经济,带动一批乡村的休闲旅游业快速发展。在琅琊镇泉口村、安地镇喻斯村、白龙桥镇新昌桥村等地,以治水造景为突破口,做足水文化,培育了集休闲游玩、农事体验、民宿餐饮为主导的亲水经济,吸引了一拨拨城里人前来观光旅游,水生态优势逐渐转化成经济价值。

去年成功创建浙江省美丽河湖的雅干溪,沿线7个乡村以“一溪一风景、一镇一村一风情、一江一城一风光”,串珠成链打造“南山桂谷”美丽风景线。如今的雅干溪两岸,乡村游、采摘游、民俗游、古迹游已遍地开花。

婺城区安地镇喻斯村村民,是雅干溪“美丽河湖”建设的见证者,他们不仅看到沿岸风景的变化,也享受到了水环境提升带来的经济收益。仅去年“十一”黄金周期间,喻斯村AAA级景区接待游客数量达到3万人次。雅干溪两岸的村民增收渠道进一步拓宽,翻开了人水和谐新篇章,正朝着实现共同富裕的美好图景大步向前。(记者张妙娟)

“五水共治”治出幸福生活

水是生命之源,安全秀美的河湖、健康放心的饮用水质不仅是婺城治水人不断前行的目标,也是婺城百姓对美好生活的重要期盼。“五水共治”开展以来,婺城打出了一套步步深入的治水组合拳,拳拳见实效,真正让水美城居、水富乡村、水润民心。

在治水过程中,婺城结合地方实际,群策群力,探索出了一系列好做法、好经验:将“污水零直排区”建设与老旧小区改造、文明城市创建等工作相结合,通盘谋划、统筹实施,实现惠民利民最大化;将农村生活污水处理站建设与美丽乡村建设等相结合,让无用的污染水重新“活”起来,也让污水处理终端成为了扮靓乡村的风景线;在进行防洪排涝工程的同时,兼顾河道综合整治、景观提升改造;全面深化农村饮水保障工程,除改造年久失修的管道外,还将保供水的触角伸向偏远山区乡镇,让婺城百姓实现“有水喝”到“喝好水”;充分挖掘三十六堰灌溉工程的文化功能,从保护传承角度将工程与其蕴含的水文化元素有机融合;最大化催生亲水经济,让水成为了“乡村振兴”的新动能。

向水而兴再扬帆,漾漾清波有新态。未来,期待婺城治水汇聚新的奋进力量,乘着数字化改革的“东风”,以水质改善为核心,继续完善长效管理机制,让治水治污、防洪排涝、饮水供水更智慧。同时,积极探索水文化的多元化、多样化发展,让家乡水的记忆代代相传,也赋予其新的时代注解,不断提升婺城百姓的获得感与幸福感。(记者方婕)

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信