英士大学农经系毕业合照(前排左四为蒋风)

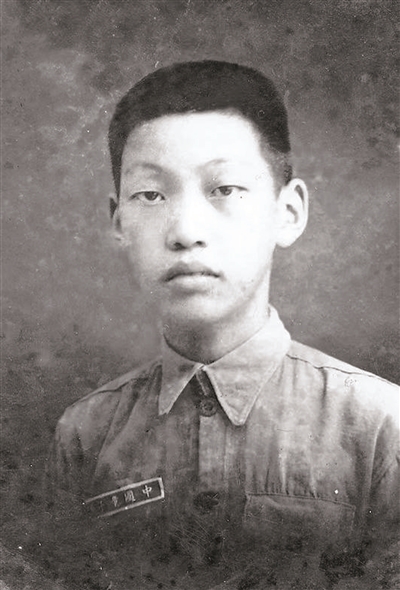

少年蒋风

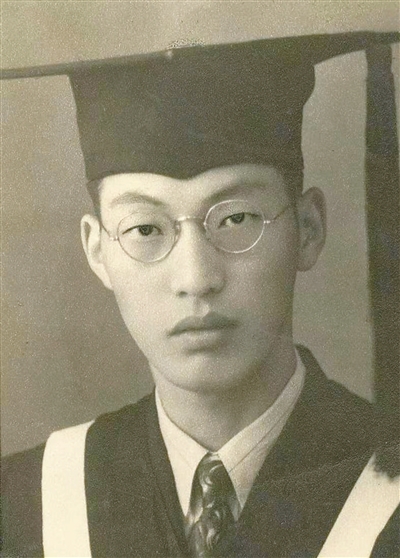

青年蒋风

英士大学图书馆一角

蒋风101岁了,每天依然忙碌,忙着出书,忙着儿童文学工作。

前不久,记者与来自宁波、温州泰顺的纪录片拍摄团队一起,探访蒋风,听他谈英士大学往事。时间过去了80年,然而,蒋风记忆力惊人,细节历历在目。从他的讲述中,我们看见,一个烽火年代的年轻人,如何颠沛流离,如何百折不挠,又如何积极进取,完成了人生梦想。

“进大学的梦始终激励着我”

从小学到大学,蒋风的求学路可谓艰辛。

六年小学只读了三年半。初中才读了一个年级,敌机频频轰炸金华,金华中学迁到乡下,蒋风只好休学。1937年12月,杭州沦陷,日军要过钱塘江的消息传来金华,家家户户开始逃难。蒋风的父亲在外地工作,他随母亲及姐姐、两个弟弟逃难到北山玲珑岩。在这里,13岁的他当起小先生,给玲珑岩村小学的学生上了半年课。学生中,竟有二十四五岁的青年。

14岁,文学的种子已经在少年心里萌芽。他给报纸副刊投稿,取笔名蒋风(原名蒋寿康)。

15岁,跟随去绍兴工作的父亲,到绍兴嵇山中学读初二。白天逃飞机,晚上才上课。每天走长长的路去上学的少年,除了文学梦,还有了另一个梦想:上大学。“那时在《译报》上看到延安抗大招生广告,明确说明不受学历限制,激起了我无限向往之情,然而终因各种条件制约,希望成了泡影。”

读了两个学期,绍兴沦陷,蒋风回到金华,考进金华战时服务团,宣传抗日。不到一年后,他考进已搬迁至武义明招寺的嵇山中学,读高一。一个学期后,转学到常山临时中学读高三。

高三只读了三个月,日军越过钱塘江,浙赣战役爆发。金华沦陷前夕,蒋风赶回金华,打算筹集学费报考东南联大。然而,此时的金华一片混乱,家人也已四散。父亲在衢州;弟弟在江西玉山临时中学读书;母亲和姐姐、最小的弟弟逃难到金华乡下……音信不通,无法联络。蒋风只好空着双手走回常山。

再苦再难也要上大学,这是年少时就在心底萦绕的梦想:“大学,是个多美的名词,也是我向往的一个去处……进大学的梦始终激励着我:一定要跨进大学的门。”于是,从金华回来后,蒋风约上四五位同学,向福建建阳进发,报考东南联大。时至今日,他还清楚记得,出发那天是1942年6月1日,路上整整走了一个月。“白天不敢走,因为头上日本鬼子的飞机在飞,我们都是晚上走。白天在农民家里,找点稻草搭地铺睡觉。”

几个穷学生,一路历尽艰辛。幸运的是,当时一个同行的女同学家里是开药房的,她带了两大瓶奎宁,专门治疟疾的。他们靠这两瓶药,一路上换了钱买东西吃。“我记得我们在浦城停留了几天。浦城最便宜的东西是桂圆,街上都是卖桂圆的摊子。我们在浦城都是买桂圆当饭,吃了三天。”蒋风说。

去福建路上,蒋风的左脚骨碰破一个创口,也许感染了日本鬼子从飞机里掷下的细菌,左脚开始腐烂。那时,浙赣闽一带,有许多人被细菌感染而烂脚,一些人在路上就死掉了。蒋风的左脚烂成一个大洞,“身无一文,又在逃难途中,无法求医,一拐一拐地走,看到创口里有蛆虫在蠕动,后来严重到可以看到血淋淋的脚骨了”。幸运的是,他挺了过来。“我这条命,经历过很多风险。我能够活到今天,活了一个多世纪,就是我命大。”回忆往事,蒋风不禁感慨。

终于到了建阳。一个身无分文的年轻人,拖着一条伤脚,饥饿如幽灵追随。靠着劣质茶叶冲泡的茶水抵御饥饿,度过了生命中最穷困潦倒的两天。

9月,蒋风考取东南联大先修班。每天去医务室换药,左脚的伤也渐渐好了。一年后,他顺利考取暨南大学文学院。

然而,现实又给了他沉重一击:东南联大文科学生的公费名额很少,只有10%,蒋风没有入围。

一名流亡学生,在这闽北山区举目无亲,与沦陷区的亲人失去联系,得不到公费,又如何把大学读下去?连眼下的过冬都成问题。好在天无绝人之路。此时,英士大学由省立改为国立,到建阳招生。蒋风看到农学院的公费名额比较多,占入学学生的80%,于是放弃对文学的爱好,报考农学院。不久,就获得了被录取的喜讯。

“带着一身颠沛流离的困顿,带着一颗不折不挠的心,我从荒凉的闽北山城,回到了山清水秀的故乡。我在自己的日记本上写下两句:没有气馁,也没有叹息;没有哀怨,也没有伤感。”他在回忆文章里写道。

“大伙儿在向往,

一个明天,一个阳光灿烂的春天”

蒋风的四年大学,换了四个地方。从云和小顺到泰顺司前,抗战胜利后,迁到温州,最后落脚金华。

“我记得在泰顺时,发给我们的桐油只能点一根灯草,两根就不够了。我的近视加深,和泰顺生活有关系。”吃得也很苦,整整一年只吃三样菜:毛笋、番芋丝、芥菜。吃到后来,双眼不仅因灯光微弱近视加深,而且因缺乏营养患了夜盲症,太阳快下山,就一片模糊,什么也看不清了。

身心的困顿,在那总是阴雨绵绵的山村,折磨着这个年轻人。“有时,我也感到怨恨,暴敌占据了我的家,使我有家归不得。日寇还烧毁我的家,给了我诉说不尽的苦难……”

有着敏感诗心的年轻人,只得在诗的王国里寻找慰藉,因为“诗有一片自己的蔚蓝的天”。

在村边山坡上,他席地而坐,写下《期待》:

在严寒煎熬中的土地啊,

没有了生命的绿色,

没有了含苞的花朵,

也没有了生机。

可要让小苗孕育,

在温暖的怀里呀。

来春,我要用生命之泉,

哺育小花苗茁壮成长。

文学给蒋风带来了力量,也带来了快乐。采访中,蒋风提及一个小小的快乐:“前几天,学生来看我,带来麦芽糖。看到麦芽糖我想起一件事,那时我发了文章得到稿费,同学们让我请客。我就买了麦芽糖和花生,和大家分享。麦芽糖配花生的味道,我现在还记得很清晰。”

日寇投降的消息,蒋风是在回学校的路上得知的:“我在衢州父亲处过完暑假,准备回学校,在清澈见底的衢江航船上,听到了庆祝日本鬼子无条件投降的鞭炮声,划破了寂静的黄昏。”

胜利的消息,在年轻人心里燃起了希望。然而,这希望的火苗,很快又被现实的冷水浇灭了。

抗战胜利后,英士大学迁往温州。1946年春节过后不久,物价飞涨,米价也在飞涨。商人们把米囤起来,待价而沽。到后来,每千元仅能买到七斤米,然而即便如此,大家还是买不到米。因此激起公愤,饿慌了的人们冲进米厂米店,一时全城大乱……

“打米店”的破锣声响起,让蒋风深受震撼。他用那支写诗的笔,写下民生多艰。他把通讯《温州也打米店》投寄《文汇报》,很快刊出,文后还登了“本报编辑”代邮:“蒋风先生,大作甚佳。以后尚希源源赐稿为盼。”蒋风受到鼓舞,接二连三地写了《生活悲剧在温州,白米与畚斗齐飞》《春荒三月话温州》《浙南的高利贷》等长篇通讯。

一个曾在诗歌王国中寻找快乐与慰藉的年轻人,开始将目光转向现实生活,转向百姓疾苦。而此时,英士大学学生的民主意识也在日益提升。在公园路法学院的宿舍里,自发地成立了一个民主学社,唱起了要民主的歌声……

1946年夏天,英士大学迁到金华。“我带着一颗兴奋激动的心,也带着青年人特有的多彩的幻想回来了。”但生活还是充满了失落。此时,蒋风写下《苦闷的年代》:

有嘴不能说话,

做了哑巴。

有眼不能看,

自己爱看的书。

生活在这样一个年代,

做瞎子哑巴的,

也难过日子呀!

因为,米涨,柴贵,

所有的物资,都上了火线,

变成枪弹。

大伙儿挨冻,挨饿……

有什么办法?

大伙儿在向往,

一个明天,

一个阳光灿烂的春天。

在英士大学就读期间,蒋风和思想进步的同学一起,发起过两个组织。

一是远方文艺社。在温州时,他和法学院、农学院的同学一起发起。随后,主要成员参加民主学社。温州时期,为支援当时“米风潮”斗争,曾多次向沪杭报刊投稿,并编印以揭露现实为题材的诗歌、散文、剧本和短篇小说等习作。金华时期,积极报道请愿迁校运动、支援抗议“五·二”运动,并参加编演街头话剧等活动。

一是大江通讯社。1946年11月,由蒋风与张志芳、叶绍书、胡宪卿、邵俊德等民主学社骨干发起成立。会刊为《大江通讯》月刊,主要登载英大乃至全国学生运动消息,以及揭露当地贪官污吏的文章,为沪杭报刊转载,产生较大影响。

这些向往着阳光灿烂的春天的年轻人,参与了一次次声势浩大的爱国民主运动,谱写了一首壮丽的青春之歌。

1947年,蒋风从英士大学毕业。很多年后他才知道,因为在学校参加爱国民主活动,他上了国民党特务拟写的“黑名单”。名单中共77人,有英士大学教授、学生,还有外校老师。蒋风名字下备注栏里特别写着:“高个子,戴深度眼镜,大江通讯社记者。”

“几次从甜梦中笑醒过来”

除了上大学,年少时的蒋风还有三个梦想:当记者,当作家,当教授。

这三个梦,在他的人生中也全部圆满实现。

读大四时,蒋风就开始为自己寻找工作。那时,小学时代的老师徐德春在台州师范学校任教务处主任。在徐老师的热心帮助下,蒋风得到一纸聘书,准备下半年到台州师范学校任博物、园艺老师。

此时,“五·二”运动后,英大开除了10名学生,大部分是民主学社成员,包括民主学社骨干、象山人宋无畏。“那时,国民党特务盯着宋无畏,他随时有被逮捕的危险。我和他说,你代我到台州师范学校教书,避避风头。台州师范学校在仙居,比较偏僻,便于隐藏。就这样,他去了仙居。然而,人的思想终究是藏不了的,他去了不到一年,思想还是暴露了,就离开了。”宋无畏在象山解放前夕被捕,后来英勇牺牲。

蒋风把工作机会让给宋无畏后,自己就以给报刊撰稿为生。他写出了一篇篇反映现实的通讯:《挣扎在死亡线上的金兰农民》《浙东农村高利贷内幕》《拥塞了的浙赣铁路》《浙东桐油亟待复兴》……很快,他被聘为《申报》驻金记者。

在此期间,他看到《申报》上一条消息,三个孩子受荒诞连环画的迷惑,偷偷逃出家门,结伴去四川峨眉山学道,最后跳崖身亡。这让他内心受到极大震撼,从而有了为孩子们写点健康读物的念头,产生了投身儿童文学事业的想法。

到金华解放前,蒋风一直做记者工作,并力所能及地参加一些进步活动。1949年,他认识了金萧工委中共金华县城特派员朱育茂。朱育茂知道蒋风是参加过“民先”(中华民族解放先锋队)的,主动来找他。朱育茂要接收英大进步学生去金萧支队,多叫学生到蒋风家里来谈话,叫蒋风望风。

当时,蒋风也向他提出:“我想要到金萧支队去。”

朱育茂没有同意,认为蒋风可以利用《申报》记者的身份,在白区做点工作……

金华解放后,蒋风在省立金华人民文化馆任图书部主任。此时,英士大学解散,并入浙江大学。英士大学藏书浙大没有要,让金华各文教单位去挑一些。蒋风代表金华人民文化馆去挑选。英士大学图书馆在酒坊巷《浙江潮》旧址对面。这是他熟悉的地方。读中学时,他就由住在他家东厢房、做地下工作的汤逊安叔叔带着,去《浙江潮》杂志社参加抗日救亡宣传活动,由此认识了不少文化界人士。而此时,他看到的是架上、地上都是书,其中,不少还是珍贵资料,来自上海著名的鸿英图书馆。于是,蒋风在书堆里一本本悉心挑选,一车车用板车拉回文化馆保存。他辛辛苦苦工作了一个月,自认为有价值的书都拉回保存了。遗憾的是,在他调离文化馆后第二年,这些书被卖掉了。

1956年,蒋风到杭州教儿童文学。1965年,他随浙江师范学院从杭州搬迁至金华。1985年,该校更名为浙江师范大学。

在年少时,蒋风就渴望家乡有一所大学。

当年,英士大学曾举办一次全校性征文活动,动员师生就英士大学战后的定位问题提出设想。在这场讨论中,蒋风从浙东、浙西大学布局,以及今后经济、文化发展的趋势分析,认为金华是个最理想的地点,写了一篇论文,获得了一等奖。抗战胜利后,英士大学果真定点金华,并勘定金华北郊高村山背作为永久校址。

金华解放后,英士大学结束了历史使命。此后,在英士大学曾勘定为永久校址的地方,矗立起另一座大学——浙江师范大学。蒋风在此工作了30多年,成为教授,也担任过校长。不得不说,这是他与金华大学的另一重缘分:“看到她日新月异,不断壮大,以花园型的面貌崛起于贫瘠的黄土山背上,几次从甜梦中笑醒过来……”

在儿童文学的道路上,蒋风越走越深远,终成儿童文学理论研究的集大成者。8月23日,2025年全国儿童文学讲习会开讲,来自全国各地的70多名学员齐聚金华。至今,蒋风开创的这个讲习会,已经走过30年。许许多多儿童文学作家,在这个讲习会中有所成长,有所收获,为更多的孩子们,创作出更美好的作品。

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信