Passau,中文译成帕骚,我觉得不雅,但找不到合适的字代替那骚字。既然是约定俗成的,就随它去了。

帕骚是德国巴伐利亚州的一座城市,先生说帕骚跟金华有个共同的地方,都是三江汇流,同时在河流之间形成一座小岛。这就令我很向往,仿佛这三江跟那三江是相通的,那小岛上的风景也将是金华燕尾洲的翻版。

在去帕骚的路上,多瑙河和我们相遇了几次,不知道是河在扭转还是我们脚下的路在迂回,但迟迟不见另两条河流,一条是因河,从奥地利过来的,奥地利有个叫因斯布鲁克的城市名声响亮,字面的意思是因河上的一座桥,实际上因斯布鲁克也是因河流经的一座城市,它把整座城市叫成了一座桥;另一条是三江中最小的一条,易尔姿河。

帕骚和金华地形相像之处还在于中间低,两边高,只不过金华的山离城市远了一点,而帕骚就建在山脚下。山上有城堡和了望塔,是13世纪时主教修筑的避难所,市民造反的时候好躲一躲。我们到帕骚的第一处,就是在山上。

车子进入帕骚后径直上了一条坡度极陡的小路,转了几个弯,停在山上的停车场。正是正午时分,又是一个难得的热天,加上肚子饿着,人便有些倦怠。山上有个餐馆,沿着标志找过去,餐馆没看见,看见青年活动中心,一群孩子吵吵闹闹正推开门走进去。从石砌的护栏望出去,远处的山丘原野尽在眼底,人的精神因这寥廓的视野稍稍振奋了些。丫头发现石壁上一条蜥蜴,招呼我们。围拢来看,那蜥蜴并不十分怕人,在我们的注视下仍然坦然地游走。我们身后的长椅上坐着一位老者,对我们大惊小怪的举动抱以微笑。

问过青年活动中心的工作人员,经过依山势而建的石阶,穿廊过桥,看到了那家餐馆。餐馆前的空地一边有六棵树,两两之间摆放着长椅,树的后头是红瓦白墙,反射着明亮刺眼的阳光。临楷走过去看一些文字说明,是介绍这些树的来源,没想到是从中国北方移植过来的,便觉得那树的风情和树荫下的悠闲多了几分。

有一对亚洲父女就某事询问在我们桌边的侍者,而后父亲和女儿之间的对话我们听得分明,是中国人。那父亲告诉我们他和朋友在这儿谈事情,可女儿不懂事,吵得他们没法将谈话进行下去。我们主动邀请女孩,希望她可以跟丫头一起玩。女孩忸怩了一小会儿,同意在我们身边坐下,我们只问了她一个问题,今年多大了,这位就读于上海英国国际学校的八岁女孩,用英语说了生辰之后,便开始滔滔不绝地用国语和英语的混合体发表起演说来,从巴黎和香港的迪斯尼乐园优劣到上海和德国夏季温度差异,从两国学校的学费到其父母的出生地,话题之广、衔接之密、语速之快,令我们刮目相看。我们说想到帕骚老城走走,问她可愿意当向导。这位已加入德国籍的中国小女孩,是帕骚的居民,每年的夏季学校放假她就回来住上两个月,对周围熟悉得不能再熟悉。女孩欣然答应我们半开玩笑的请求,她父亲竟然也没阻拦。我们自己先觉得不妥了,这父女俩对陌生人一点戒备都没有?好在女孩的父亲和朋友的谈话很快结束了,那父亲告诉我们女孩三岁就自己挑选幼儿园,和各所幼儿园的老师谈条件,我心想难怪他敢把女儿交给我们,只怕我们不被他女儿卖了都算好的。他们提出陪我们一起下山,我们不想麻烦他们,和女孩互留了电话号码和网上的地址,告别。

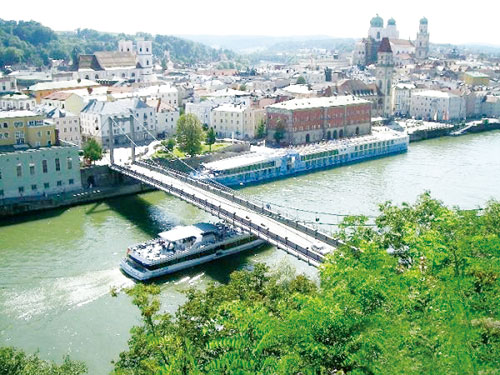

走在下山的途中,起先还能清楚地看见山脚下绵延得极为广阔的亮白的河流葱郁的树林红色的屋顶,手里如果有只鼠标,眼前大屏幕上航拍的任何一点都能够拖动到眼前来。不一会儿林子密了,暑热随之消匿,有山泉汇成的小水流从脚边淌过。山路并不艰险,只是转折得不知所以。等到出了林子,迎面便是一条公路,车子来往不息,一条大河与公路相邻,游船络绎不绝。

太阳真是烈,晒得我们抱头鼠窜。过了公路和桥,就是老城区。在街巷中行走,下午三点不缺阴凉之处。看见一辆大巴上下来一群携带着行李箱的游客上了一艘游船,又走过一家餐馆,几户寻常人家,并不起眼的巷弄里一扇深色厚重的木门上雕着故事,一半隐没在阴影里,旁边的铭牌凸起了字符,是一所神学院,不远,一所教堂的门敞开着,穹顶高深,洁净肃穆,每张长椅上放置着若干本翻旧了的《圣经》,封面颜色不一,游客无声进入,稍事驻立,又默然而返。那河和我们就隔着一排房屋,从一幢楼房的通道走过,河边富有生气的景象立即卷走了小巷的质朴和安静。

走在河边,似曾相识的景象像穿梭于花丛中的蝴蝶,抓它不住,又撩人心思。低头看河岸,和年少时走过的并没有两样,路面由石块镶拼铺就,也是这样的灰,这样的大小,似乎再往前,数尺宽的河堤上就会落着几根干枯了的水草,有气无力地绞在一起,那是雨季河水上涨时遗留下来的。然而抬起头,蓝天白云,苍翠如滴的山峦敞开了怀抱揽进一江的开阔,豪华的客轮以闲庭信步的悠然在江面上行驶,野鸭于一边嬉戏,脑袋钻进水里,屁股翘得老高,两条腿不停地划动。青色的水纹在眼光中微微荡漾,没有埠头,没有洗衣妇的棒槌敲响了回声。终归是远了……

纵然三江汇流,纵然历史悠久,帕骚依然还只是个小城,没走多久,我们就到了老城的最东头。这是一处岬角,多瑙河、因河、易尔姿河在这里走到了一起,虽然还有些生分,带着各自的水色特点,多瑙黄绿,因河灰蓝,易尔姿河浅棕,但它们一路走下去,走进奥地利,走进维也纳,最终将不分彼此,成为单一的唯一的蓝色多瑙河。它和它的圆舞曲已经响彻了世界,而我,刚刚来到它们面前。

站在尖尖角的尖尖上,临楷和丫头却还不满足,要学着别人脱了鞋袜到河里去。几个小人只顾沉醉于水的清凉沙的细腻,全然忘了这是一条滔滔的大河。几次喊他们当心,均充耳不闻,直到有游船过来,波浪起伏到了脚边,才急忙上岸。

三艘游船,两艘分别从多瑙河和因河由西向东驶出,另一艘从对面过来,交汇的时候,该侧身的侧身,该靠边的靠边,浪涛翻滚到了堤坝上。一只野鸭被一波一波无休无止的波浪折磨得不得安生,愤然在一群游客的笑声中展开翅膀,虽然是贴着水面,却也是飞了。帕骚只给了我们半天的时间。走马观花是一种旅游形式,能够停下脚步对视碧水青山,不啻是奢侈,而以脚之力去度量山的高度,更是要改写此行的初衷。

那座建着小城堡的山,两个小时以前我们从上面下来,并没有觉得很高,蹬蹬蹬地几步就到底了。然而从下往上走,却花费了我们不少时间,两瓶随身携带的水到后来要谦让着喝。山路是13世纪修建的,因为那座给主教避难的城堡。面对芸芸众生,任何权力都没有公平公正可言,但是权力可以规建秩序缔造辉煌。小小的帕骚曾是主教驻地,遥领包括奥地利在内的广大地区的宗教事务。今天的帕骚城的风貌,很大程度上源于17世纪主教聘请的意大利建筑师的创意。

在山腰处的凉亭休憩,依山傍水的帕骚像微雕工艺,静静地摆放在眼前。看不见人,人已缩小为尘埃,虽然这个城市的人口达到5万,5万的尘埃也不过是天地蜉蝣沧海一粟。比人的体积大了数百倍数千倍的是刻刀下的建筑,布局整齐错落有致形态各异。这里头有大教堂、宫邸、市政厅、大学,更有数不尽的民居民宅,它们领衔出演了一座城市的主角,在青山绿水中争得了一席之地。

比山顶还要高的是了望塔。花了一块钱,登上了塔顶。至此,帕骚城的地图上有两处可以明确标出我们的足迹,老城最东边同水相接的尖角和山顶最高的了望塔。而帕骚本身,已经像一个楔子,嵌在了我怀乡的梦里。(作者系旅居德国的金华籍作家)

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信