出梅即入伏,滚滚热浪席卷而来。于老金华人而言,金华山里静默而鲜活的溶洞当是最佳的避暑胜地。在洞口吹吹风,进到洞里看看景,抑或是探进洞潭戏戏水,甚至抱个大西瓜蹭些许潭水的清凉,都是金华人的纳凉趣事。千百年来,这一番山石奇景孕育了人间仙境,滋养了山脚下的万户千家,也吸引了无数慕名而来的文人雅士,让金华的岩洞声名远扬。

金华奇景数岩洞

金华山自古以其特殊的地貌闻名天下,花洞、二仙洞、螺蛳洞、花圃洞、李金洞、落水洞、石室洞、出气洞、玉柱洞、野猫洞、铁屋洞、殒星洞、读书洞、郭洞、天深洞、石宕洞、罗汉洞、老虎洞……山中有着诸多溶洞景观,洞中奇绝水石景观无数,其中最为典型的当数“金华三洞”。双龙洞于冰壶洞、朝真洞合称“金华三洞”,历代常相较而语。唐代杜光庭《洞天福地岳渎名山记·三十六洞天》有“金华山金华洞元洞天”的记载,后有明嘉靖《金华县志》载:“元祐六年秋八月,太守张寿偕僚属楼雨于北山三洞,因名气在上者曰朝真,中曰冰壶,下曰双龙。”明万历《金华府志》亦载:“金华洞……其洞有三:巍然在上,去天若尺五者,曰朝真;洌然在中,有泉若击鼙之声者,曰冰壶;豁然在下,有石若白龙之升降者,曰双龙。”三洞何以比肩?唯奇景也。

这些奇石怪景启迪了人们丰富的想象。人们见双龙洞中有石如帐,便道是仙人帐,还在其间辨出了帐门和帐顶,甚至看出了褶皱以及挂在一旁的衣服,还有一尾小青龙守护者一把宝剑,于是乎,便印证了仙人到此一宿的传说。又有人辨认出冰壶洞钟乳石群中一条鱼尾及一叶鱼鳍,却不见鱼头,人们便解释作“鲤鱼跳龙门”,鲤鱼半身已过龙门,鱼头变作龙头,仅留半身待修行。又有石似慈母背幼儿,近旁一尊似人石,端坐洞中,这石人便是那送子观音,传言她怀中正是一个亟待送出的婴儿,于是各家纷纷赶来求取。

话说这冰壶洞还是郭沫若先生的最爱。“银河倒泻入冰壶,道是龙宫信是诬。满壁珠玑飞作雨,一天星斗化为无。瞬看新月轮轮饱,长有惊雷阵阵呼。压倒双龙何足异,获寄此景域中孤。”1964年,郭沫若游金华冰壶洞,入住当时的双龙招待所,即兴写下了这首诗作。他笔下的冰壶洞,俨然人间仙境,演绎出一段动人心魄的九天幻景。这首诗也成为很多人认识金华冰壶洞的一个起点。

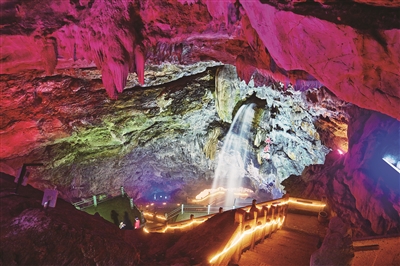

四十多年前,张林耕作为郭沫若游金华的陪同者,在《忆郭老来金华》一文中详细记录了1964年郭沫若游览金华冰壶洞,并为之作诗题字的经历:“半个世纪前,郭沫若精神饱满,仔细地观赏了洞口、洞内的一切风景,然后乘卧一只小船进入内洞。他对洞内的每一处古迹都看得很详细,并边走边谈,谈笑风生。一从洞内出来,马上对旁人讲:“内洞,卧舟入洞,神秘莫测,瞬观景物,变化多端;外洞,场面开阔,双龙把门,是个胜地。”接着大家一起漫步上山,来到冰壶洞。他扶着栏栅,沿着石阶健步而下,走近瀑布,被这一洞内瀑布奇景吸引住了,凝视好久后说:“这是一条银河嘛?!”说着,再往下走,又回头仰视,只见洞内一路电灯弯弯曲曲,郭沫若饶有兴趣地说:“洞内还有天上月,美噢!”再继续往下走了几步,觉得洞内的瀑布吼声哗哗地越来越响,郭沫若说:‘这是惊雷阵阵呼啊!’他越走越有劲,瀑布泻下来的清泉从众人身前流过,郭沫若又富有诗意地说:‘银河倒泻入冰壶了!’”

如今,郭沫若走过的冰壶洞依旧千年不变地守护着大自然的神奇,他曾经下榻的双龙招待所则被改造为山景酒店,郭沫若曾经入住的房间更作为酒店文化体验的一个亮点。

金华岩洞数双龙

双龙洞一直以来都是金华岩洞的代表。自徐霞客、郁达夫到叶圣陶,这些名士大家都曾为之不吝笔墨。

徐霞客于公元1636年游金华三洞,概括了各洞特色:“朝真以一隙天光为奇,冰壶以万斛珠玑为异,双龙水陆兼奇,幽明凑异者矣。”可见,徐霞客对其中的“双龙洞”情有独钟。

双龙洞位于洞前村附近,海拔约520米,由内外两大溶洞及一个耳洞组成。外洞洞厅高达7—10米,面积约1200平方米,常年气温约15℃。徐霞客描述外洞为:“双龙外洞,轩旷宏爽,如广厦高穹,闾阖四启,非复曲房之观。”

外洞与内洞相距仅5米,由一巨大石屏相隔,仅留长10米,宽3米的地下河水道。水道水面离地下河顶灰岩仅0.3米。叶圣陶曾游金华,写下了著名游记《记金华的两个岩洞》,对这条水道记忆犹新:“进内洞须仰卧小舟。”另有宋代叶芳诗云:“一水穿开岩底石,片槎引入洞中天。”明代屠隆作诗曰:“千尺横梁压水低,轻舟仰卧入回溪。”进入内洞,只见钟乳纵横,千姿百态。尤以“双龙蟠顶”最为醒目,恰为“双龙洞”的点睛之景,历代名家都不吝笔墨,对溶洞中的双龙景观做了精妙的描述。宋代著名学者方凤在《金华洞天记》中记:“伛偻踏水入内洞……有形蜿蜒,头角须尾,凡二,屈蟠隐见,爪尖皆白,石如玉,所谓双龙也。”到了明代嘉靖二十七年,时任金华知县的郑东白在《金华记游》中记:“洞门轩豁如大厦……石盖如砥错,有石乳下垂,如龙升降状。”另有徐霞客《浙游日记》中有“而石筋夭矫,石乳下垂,作种种奇形异状,此双龙之名所由起”的记载。现代作家叶圣陶也在《记金华的两个岩洞》一文中写道:“内洞的景物,首先当然是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。”

关于这“双龙”,还有一段传说。相传双龙洞本是天上王母的“香露池”,派小黄龙与小青龙日夜把守。不幸金华山一带连年大旱,民不聊生,青黄二龙一眼望着香璐池,一眼望着人间疾苦,几番挣扎之后,偷偷凿开香露池,引流而下,开渠灌田,拯救了山间百姓,却触怒了王母。王母下令将双龙点化为石,困于山洞内。纵是如此,双龙照旧把头伸出洞外,吐水入渠,润养万物生灵。

叶圣陶更以现代白话之魅力,一路寻踪,溯源双龙奇景,饱览千古奇观。他的《记金华的两个岩洞》还曾被收录教材,成为全国人民认识金华的一个窗口。那日,叶圣陶前往双龙,迎接他的是“粉红色的山,各色的映山红,再加上或深或淡的新绿,眼前一片明艳”。一路迎着溪流。随着山势,溪流时而宽,时而窄,时而缓,时而急,溪声也时时变换调子。入山大约五公里就到双龙洞口。曾经,这段惊艳的笔触让无数人赶在春暖花开的时候来到双龙洞,赴一场与映山红的邂逅。

然而,炎炎盛夏,最吸引人跃跃欲试的大抵还是那一段描写躺在小船里入双龙洞的经历。入了外洞,叶圣陶便躺进了一条仅容两人并排仰卧的小船,两头都牵着绳子,由两名工作人员在两头拉着。眼看着崖壁上的嶙峋怪石向着自己压过来,恍惚间便入了洞……

如今,人们带着一丝探秘的好奇心,一份游览山川名胜的闲情,还有一种科学考古的虔诚,纷纷呼朋引伴,三五成群,来到双龙洞。

照片由金华双龙风景旅游区管委会提供

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信