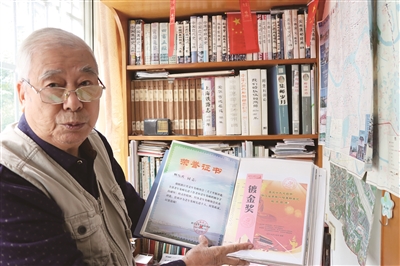

现年80岁的陈化文,家住婺城区新狮街道柳湖花园社区,60余年来,他在集邮收藏中不懈探索,从满头黑发到鬓间染霜,一生穿梭集邮路,用一张张邮票,记录着世事变迁。

少年时,初遇邮票

陈化文13岁时,一个偶然的机会,看到同班同学书中夹着三枚小巧玲珑的邮票,初见邮票让他感到非常新奇,喜爱之心便油然而生,自此,与邮票结下了不解之缘。初中后。他的邮票收集由少到多,从零散到成套,放学后还经常与同学互相交換邮票,重复的也要,品相差的也集,玩得非常开心。

那时,学生很少能去到邮局买邮票,陈化文为了能得到一套《关汉卿戏剧创作七百年》纪念邮票,乘着暑假期,顶着日烈、冒着高温,去到金华火车站的婺江边挑黄沙,挑了10天后终于结了工钱,钱领到手后,陈化文兴奋地直奔金华邮局,花了1角6分钱购到一套《关汉卿戏剧创作七百年》盖销邮票。八月的金华,骄阳似火,陈化文顾不上已汗流夹背,迫不及待地用汗湿的手,当即在邮局柜台上欣赏这套渴望已久、设计精美、收集难度大的心仪邮票。这是陈化文第一次自己赚钱购买邮票,当年的童心、童趣、集邮情景,令他至今记忆犹新。

1963年,20岁的陈化文参加工作,被分配到金华铁路工务段沿线小站塘雅养路工区。当时的他囊中羞涩,没有闲钱去购买邮票,收集来源主要是替师友代写书信时,有邮票便讨取收藏,取得的尽是信销票、普通邮票。尽管如此,每当工作劳累、烦恼时,陈化文翻着邮票集静静欣赏,既是休息又是娱乐,减轻了压力,也抛开了烦恼忧愁,不经意间留住的,也是邮票珍贵的价值。

漫漫集邮路

陈化文在1983年初,与金华火车站的黄柏根、廖井三人筹划创建金华铁路工人集邮小组,希望能通过集邮组织找到更多志同道合的集邮者。1986年2月7日,“金华铁路工人集邮协会”正式成立,陈化文就是铁路组织的创建者,并担任副会长。1991年初,金华铁路工人集邮协会会员从成立时的65人发展到300余人,集邮活动办得有声有色、红红火火。2019年时,陈化文本人还被浙江省铁路职工集邮协会、浙江省铁路职工收藏协会评为“三十年集邮工作积极分子”。

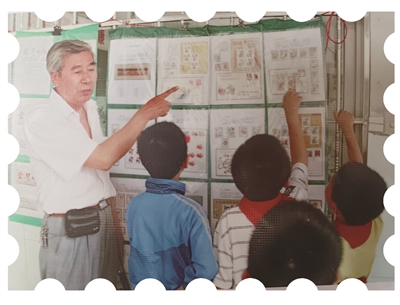

陈化文常说:“集邮不仅仅是收藏邮票,要研究、要编组邮集,从研究邮票中增长知识,将集邮带进生活。”他说到做到,特别是退休后,他有更多时间去研究、整理邮票。为了实现参加邮展的心愿,陈化文为此常常参与集邮团队的邮展进校园、到社区、走企业宣传活动,把多年收藏的邮品进行整理、研究、补充,编组成10多部能使学生看得懂、让大众好理解的专题邮集,《我们的队伍向太阳》《长城的风釆》《我爱北京天安门》《铁路运输安全快速》《伟大的民族伟大的党》《镶嵌在金华城的校园》……一部部邮集展出后获得大家的一致好评。

1991年,《金华集邮报》创刊,从此《金华集邮报》成了陈化文集邮的精神食粮,在集邮生活中又增添了一位良师益友,同时他学到了更多集邮知识,后来,他也成为了《金华集邮报》的编委,集邮道路越走越宽。

陈化文说:“集邮活动的范围是很广的,有集邮知识讲座、邮票学术研究、集邮沙龙、集邮与绘画、集邮与剪纸、集邮夏令营等。特别是近年来开放性集邮兴起,给了集邮工作更广阔的视野和天地。”

邮票上的铁路

回顾陈化文的收藏岁月,能发现他有着自己独特的收藏风格。陈化文结合自己的工作专业,一生收藏了不少铁路题材的邮票、明信片、小型张、实寄封等藏品,在闲暇时就会静下来细细鉴赏,逐枚研究。

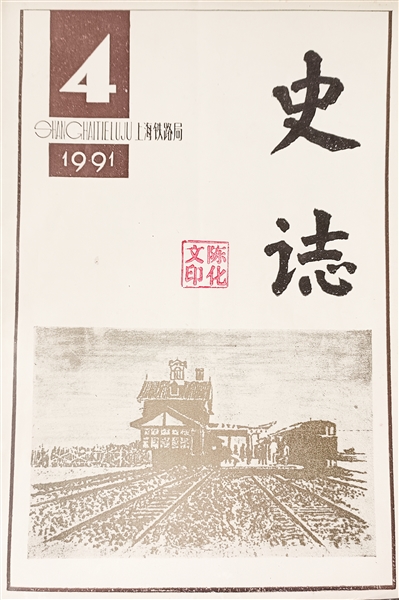

一次,陈化文惊喜地发现了清代铁路明信片(英文版)上的铁路图案中——站台上竖着的一块站牌上,用放大镜观察能看清“上海站”三个字。原本他以为明信片上的图案是外国火车站,没想到是中国上海火车站,顿时他觉得这枚明信片的份量更重了。于是,他立即写信给上海铁路局史志办公室联系,经上海铁路局鉴定,明信片上的图案是“吴淞铁路上海站”。1991年,第4期上海铁路局《史志》杂志封面上刊登了这枚清代明信片,当他在杂志上看到穿越历史沧桑的明信片时,心中泛起了丝丝甜意。后来,他还收到了上海铁路局寄来的一本《上海铁路志》,当翻阅到第47页,这枚清代《吴淞铁路上海站》明信片的图片就印在这册书上,这份喜悦使他湿润了眼框。

作为一名老铁路人,陈化文得知金华老火车站原址将新建铁路文化公园时,兴奋得几天睡不着觉。他将收藏近60年的铁路物品进行分类、整理,创作编组了一部《金华铁路八十年风雨历程》,为筹建工作提供了不少资料。现在,走进金华铁路文化馆一楼右侧的第一展厅,陈化文的一部《高铁》作品便陈设在“邮票上的铁路”展墙上。这当他第一次看到展墙时,他请展厅讲解员帮他和展墙合影留念,“这张照片是对我收集铁路文物、传播集邮文化,最好的肯定和慰藉。”他说道。

回眸往事,陈化文为了集邮,平日里每到一个地方,他不去品尝当地美食,不去观光当地美景,而是专注地在收藏品市场寻觅自巳喜爱的邮品。他将集邮的酸甜苦辣滋味尝尽,也将许多的情感都存于这小小邮票的方寸之中。

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信