在金华南山麓的茶田间,金华市锦科食品有限公司董事长余志洪的身影已穿梭近四十载。从25岁时背着茶包乘火车北上叫卖,到如今成为带领乡邻共富的茶企掌舵人,他用一双脚踩实市场路,用一颗心守护箬阳茶香,让深山好茶走出大山、香飘全国。

青春拓荒火车载茶闯南北

余志洪的茶业情缘,早已刻进家族基因。元朝末年,其先祖归隐金华南山麓,为箬阳茶写下650余年历史的开篇。这份代代相传的茶香记忆,在1985年点燃了25岁青年的壮志。

那年,25岁的余志洪背着牛仔包,装着30余斤精心挑选的箬阳茶,从浙江金华踏上北上的火车。首站抵达江苏南京后,他怀揣茶叶穿梭于街头巷尾的烟酒茶行,每进一家店就诚恳地邀请老板品茶:“您尝尝我们金华箬阳的高山茶,色泽翠绿,香气持久。”老板们尝过茶后赞不绝口,他便趁热打铁提出合作:“您先付点定金,我放几斤在店里代卖,卖得好下次我来取钱,卖不好我就自己把茶带走。”这份诚意打动了南京的几家店铺,首趟“北上拓荒”初见成效。

返回金华短暂休整后,余志洪再次北上回访。令他欣喜的是,铺货的茶叶销量远超预期,老板们纷纷要求继续合作。这让他坚信“好茶叶不愁卖”,随即沿着火车线路继续前行,将箬阳茶的香气撒向更多城市。当时,余志洪看着茶叶翠绿油润的色泽,又念及高山生态种植的有机特质,便为其取名“绿色龙井”。他带着这份对品质的自信继续向前,最终在陕西西安停下脚步,凭借茶叶的过硬品质与诚信经营,与当地多家企业建立起稳定的供求关系,让箬阳茶在市场扎下了根。

在西安深耕数年后,随着生意越做越大,家里的亲戚陆续赶来帮忙。2000年,余志洪又将目光投向东北市场。听说辽宁葫芦岛的摊位租金十分划算,年租金仅1000元一个摊位,他果断承包5个摊位,不仅销售茶叶,还拓展了一些增值产品,箬阳茶的销售版图不断扩大。

归乡筑基全链模式助共富

往事如烟,曾经的箬阳乡虽坐拥优质茶山,却长期面临“守着金山难致富”的困境。多年前,村民们靠山吃山,以茶叶、高山蔬菜等农特产品种植养殖为主业,但农业收入微薄;茶叶种类始终停留在一两种,品种单一问题突出;因缺乏龙头企业带动,茶业精深加工能力不足,产业长期处于以量为主的初级阶段。

2006年,箬阳乡发出返乡创业的号召,此时已在外地闯出一片天地的余志洪,毫不犹豫地选择回归。“箬阳茶是祖祖辈辈的根,不能在我们手上断了传承。”带着这份信念,他接过箬阳村村支书的担子,决心让家乡的茶山变成“金山银山”。

2008年,余志洪牵头成立九康茶蔬合作社,首批吸纳127户茶农入社,将全乡14个行政村的2560余亩茶山纳入规范化管理,统一标准、统一技术、统一销售。2009年,锦科茶厂建成投产,从鲜叶收购到加工生产形成完整链条,“采摘+加工+出售”一条龙的茶产业模式就此成型。这一模式架起茶农与市场的纽带,既解决了当地茶农“卖茶难”的问题,又为农村闲置劳动力提供了稳定就业岗位,让农家增收渠道越拓越宽。2015年,九康茶蔬合作社获评“全国供销合作社系统农民合作社示范社”,成为箬阳茶产业规范化发展的里程碑。2016年,余志洪又成立了金华市锦科食品有限公司,此时的锦科茶企,已让箬阳茶从零散销售的“土特产”,成长为行销全国的特色品牌,为后续产业升级打下坚实基础。

创新提质老茶新香扩版图

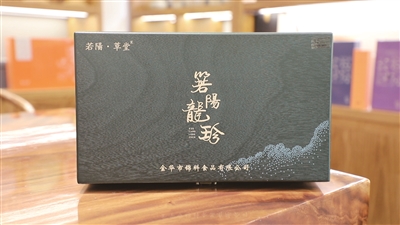

如今,锦科的标准化车间里,萎凋、揉捻、发酵、干燥等工序实现机械化生产,茶叶产品走进全国十多个大中城市的销售网点。在茶叶生产旺季,山上采茶工忙碌地采摘,山下茶厂里一片繁忙。工人们精心分类采收的茶叶,根据品质不同,或制成“箬阳龙珍”,或用于制作“若阳红”。为丰富茶类矩阵,余志洪还专程前往白茶核心产区福鼎,潜心学习白茶制作技艺,将传统工艺与箬阳高山生态特点结合,成功推出金枝系列白茶,让箬阳茶的品类版图进一步扩大。

目前,团队构建起“箬阳草堂”总品牌矩阵,涵盖绿茶“箬阳龙珍”、红茶“若阳红”,金枝系列白茶及特色黑茶,满足多元市场需求。不止于传统茶饮,锦科茶企还将茶叶精深加工延伸至食品领域,抹茶、茶叶甜点、茶叶粉干等创新产品相继问世,推动箬阳茶从单一饮品向多元产业链跨越。

“俗话说,靠山要吃山,接下来我们将会继续利用好山与田资源,把茶叶品质做精,让消费者认可。”余志洪坦言,未来企业还计划发展中药材种植经济,“我们也会继续建设家乡,把当地产品做好,传承制茶技艺,让老百姓的日子过得越来越好。”

从当年乘坐火车的独自拓荒,到如今产业链的多元发展,余志洪和锦科用坚守与创新证明:扎根乡土、深耕产业,就能让制茶的老手艺焕发新生机,让绿水青山真正成为金山银山。

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信