“我最珍贵的作品几乎都在深山老林里画的”

美院附中的生活是迷人的,但苏联的影响也挥之不去。“我进学校的第一年,18、19世纪俄罗斯巡回展览画派在上海有一个展览,大量真迹都运过来了。四个年级联合起来,要求学校组织去看。”诸葛冠伦说,“最后学校同意去,但带头请愿的几个人不许去,一年级新生也不许去。当时,美院很多老师都去了,在那边一待好几个月,我们后来就是看他们临摹回来的画。”雅罗申科、列宾、苏里科夫、希什金等人对现实生活的描绘,对诸葛冠伦来说,一生都留下了深刻印象,特别是在贵州工作的时候,十多年奔波西南地区,速写矿工、山民,倒也有几分巡回展览画派提倡的现实主义手法的影子。

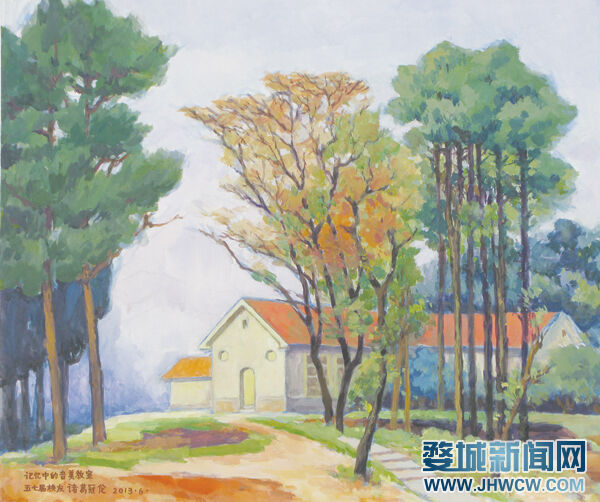

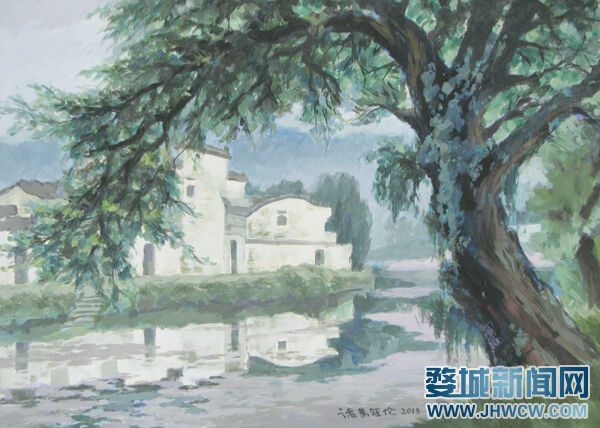

那时要求“把课堂带到乡下去”,诸葛冠伦他们下到农村写生、画画,少则一周,多则个把月,住在农民家里,同吃同住同劳动,“他们吃什么,我们也就吃什么。”诸葛冠伦说,“没有肉吃,就把白菜放在饭上蒸一下就是好菜了。”去过乡下以后,他的眼界才随之开阔,想想当初他在煤油灯下画那些皱纹遍布的乡民的脸,从此他才真正明白过来,“中国最生动的一面都在农村,我最珍贵的作品几乎都在深山老林里画的”,艺术的根源往往在大地上,在大山中。“一次,我们下到嘉兴的一个村庄去,老画家莫卜也跟我们下去了,他在延安时期便很有名,一早,我们两个结伴出去画日出。”诸葛冠伦说,“那时真如李白说的那样,‘日出扶桑一丈高,人间万事细如毛’。”

待到毕业展的时候,诸葛冠伦交出去一幅油画《收工时刻》,一个朴素的农村女孩拎着水壶,边上放着农具和一件旧军服,等候她的恋人拖拉机手犁完最后一趟地。“当时我们的油画组指导老师是莫卜和黄德义,我们创作的时候,大学部各系老师都经常前来参观、指导,后来我才领悟到他们可能是来挑选保送生,因为我们正面临毕业分配,并有部分升学指标。”诸葛冠伦说。此后,他一门心思要学油画,那会儿,班主任楼召炎带着他们到绍兴玩了一趟,散心兼谈心,楼召炎问他:“要是升不了学,想做什么工作?”诸葛冠伦说:“不能上大学,我就改学版画,毕竟版画方便。要是上去了,我就学油画。”到绍兴后,他一头钻进旧书店淘到许多杂志,把登载有版画的全买回来,论斤称,至少也有一两斤重。那年,保送进美院的学生总共十一人,油画、中国画、版画、工艺美术、雕塑,最后,诸葛冠伦去了版画系。

“我进美院的时候,版画老师有张怀江、赵宗藻、赵延年,张怀江是我的导师,他们都是行家里手、实力极强的老师。”诸葛冠伦说。不论版画、油画,或者国画,人的精神始终是美术的精神。三位老师以自己主题鲜明的创作实践启发影响了诸葛冠伦他们一代人。当时南山路一带的风光,柳浪闻莺和美丽的西湖都成为“学生们的课堂”。“我的第一张黑白木刻《必要的一课》最初在浙江日报上刊出,稿费十元,而当时普通工人一个月的工资也就三十元上下。”诸葛冠伦说,“我把这笔钱给了我爷爷,他没有收入,这么多年来,我算是第一次能够回报他了。”后来,他的水印木刻《村里的卫生员》、《小兵张嘎》也相继发表。

1965年的秋天,诸葛冠伦他们去了宁波镇海,这回的口号已经是“把创作课带到乡下去”,他们住在渔民家中,集中上课,回校后上版制作。他的毕业作品套色木刻《远景规划》、《抗旱》都是在镇海完成的第一稿,回校在木板上刻作印制完成后,被人民日报选中发表,没想到第二稿完成、回校正准备上木板刻作,“文革”肇始,一切都停顿下来,有那么一段时间,诸葛冠伦眼看满大街的标语、大字报,群情激昂的人们,如同沸腾的海洋,一眼望不到边际,“突然间,我连画画干什么都不知道,但终日仍在教室里画着,以后还要靠这个吃饭呢。”诸葛冠伦说。轮到毕业分配,据说一个省只分到一两个美院毕业生,就近的地方也不理想,北方的生活他不习惯,最后狠下心来,挑了贵州,毕竟那里还算南方,他这一走便是十六年。

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信