“在贵州画画、布展十六年,熟悉人的工作是第一位的工作”

等诸葛冠伦只身赶往贵州的六枝特区宣传部报到后,第一件事情便是负责筹备庆祝六枝特区革委会成立仪式的各项标语、绘画,从各个矿上抽调过来还能画几笔的人,统一归他管,由他指挥、调派,在一个偌大的广场上,写字的写字,画画的画画,字大,画也大,幸亏那边的一个干部帮他出了个主意,不然这些大字、大画无处悬挂,也是一件天大的事。“他按照画的尺寸,让木匠为广场上的每张画都立了两根柱子,再用木条搭好框架,上面还搭起一个雨篷,这样就算再大的字、画都能挂起来。”诸葛冠伦说,等到仪式那天,敲锣打鼓一番热闹,“庆祝特区革委会成立”、“抓革命促生产”的口号也是嘹亮的很,诸葛冠伦这一仗下来,在六枝特区立马有声有色,凡是要办展览、搞活动,总要抽调他过去。

没两年,贵州省里派下人来,拿着介绍信要求调他到省里去,“我们领导先是说要研究一下,来人则说研究一下也无妨,不过我是等在这里,一定要带他走的。”诸葛冠伦说。进到省里,诸葛冠伦做了两次美术展,一次是《红军长征过贵州》,一次是《川藏线上十英雄》。重走长征路那次,他们一路写生经茅台,过赤水,到遵义,往娄山关,沿着川藏线跑,翻过二郎山,过泸定桥,往西到康定,大山苍茫,古村如画,真是大饱眼福。那年头,他已经给自己配备了一架海鸥相机,原以为拍点照片即可,哪想景色如此好,到了一座县城,他从那里的画家手中讨点笔墨纸张,“一路画到底,最是酣畅淋漓。”诸葛冠伦说,“在娄山关想到毛主席的《忆秦娥》,‘西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血’,那真的是‘苍山如海,残阳如血’,满目都是画意,却无从下笔了。”

当他借调到六盘水矿务局负责井下安全教育的时候,他跟矿工一样下到矿井里去,矿井支架、排风器、瓦斯监测、采矿流程等诸多事情都需要绘图,总共一百多幅,整个六盘水就他一个美术干部,自然少不了他亲自操刀。初稿还要上交北京中央煤炭部安全司,等他们初审完毕,并在北京再次修改,然后再审查,反复多次,才能联系印刷出版,才能下发。这套作品后来还获得全国第一届科普画展三等奖。

诸葛冠伦记得自己第一次去北京,是在1973年前后,逗留一个多月,去长城的时候,碰上外国人在那里拍片,要是看过安东尼奥尼的纪录片《中国》,里面有长城的一组镜头,诸葛冠伦那会儿的神情,也就和片中的画家差不多,“只不过那会儿我穿的是对襟棉袄,他们还问我要地址,因为我在特区政府部门工作,不好给他们地址,最后留的是一个矿井工人的地址。”诸葛冠伦说。其他如十三陵、王府井、东单西单,他们也是逛了个遍,那些托他们买水果糖、买衣服及生活用品的,自然不会失望,最后回贵州的时候,他们少不了大包小包,一路扛回去。

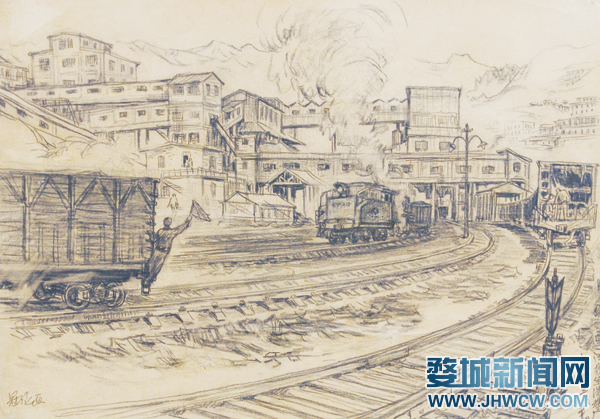

有时,诸葛冠伦到矿上去写生,若是没有介绍信,或者没打过招呼,就会遇到麻烦,甚至民兵们往往冲上来阻止,要画的话,只许画矿上的“劳模”,怎么可以随便画别人。诸葛冠伦这时总要搬出毛主席的延安文艺讲话来,“文艺工作者必须到群众中去、到火热的斗争中去,熟悉工农兵,这个了解人、熟悉人的工作却是第一位的工作”,人家在理上争不过他,硬把他拦下来,他也没办法,幸好矿上多有跟他熟悉的画家出来解围,这样,往往也就拉他进矿区,甚至陪着他一起画,印刻在他笔下来自五湖四海、极具个性的那些矿工,如今不知道身在何方,还有几人健在?

尾 声

“文革”结束后,诸葛冠伦他们这一批人开始活泛起来,唐人高适有诗曰“故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年”,寄居贵州,前后十数年,双亲犹在金华,故土终究难离,他也要整装归去,上下求索,先是落脚金华日报,做一名美编,与此同时,劳坚清推荐诸葛冠伦,把他借调到浙师大兼职任教,让他负责素描、水彩的选修课程,国画这一块则由劳坚清和施明德两位先生掌舵,最后只有诸葛冠伦一人留任浙师大,继而参与筹建美术学院,主教素描、版画,此后,他在浙师大美术学院教授任上退休。

退休不久,他和老伴二人天南地北地走,下广州,上扬州,远至腾冲,敦煌,吐鲁番,近则柯桥,乌镇,石塘,但不比年轻时,处处见新意。一辈子寄情画中,如今履及天下,笔底波澜少。一次,他下车时,与熟人相谈略久,则满身装备、摄影器材一应被出租车带走。终究岁月不饶人,以后他们只能跟团走,想去世界各地去看看。平日里,他带学生,教素描,点滴心思,不过线条、色彩而已。多少年前,他笃定学画的时候,也曾徘徊在音乐之门前,但人生总要选一条路走,而不能每条路都走。直到晚岁,诸葛冠伦才重拾旧曲,在二胡中遣怀,正是“新声含尽古今情”。

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信