今年,是国家基本公共卫生服务项目实施十五年,这项覆盖最广、惠及最多的健康保障工程,也已在婺城深耕服务百姓整整十五年。自2009年启动以来,它不是停留在文件里的抽象概念——而是山乡医生背上药箱翻山越岭的足迹,是社区医生为老人量血压时的耐心叮嘱,更是新院区里居民就医时舒展的眉头。这位“健康守门人”已悄然融入婺城人的日常生活。

今天,我们走进婺城三个不同场景的基层医疗机构,解码这15年来,基本公共卫生服务如何一步步从“有”走向“优”,把稳稳的健康幸福送到每一位百姓身边。

街巷里的“健康管家”:

城中街道社区卫生服务中心的精细化守护

“以前体检得去大医院预约,如今家门口的社区卫生服务中心就能免费做全套检查,家庭医生每年都会打电话联系我,还帮着解读报告,省了不少事!”家住城中街道杨思岭社区的张阿姨,手里拿着体检报告,和记者唠起了基层医疗的便利。这平实的感慨,藏着城中街道社区卫生服务中心15年深耕基本公共卫生服务的变迁轨迹。

2009年,国家基本公共卫生服务项目刚落地时,城中街道的基层医疗还挤在市区人民东路沿街窄小的店面里。“就60多个平方米,居民健康体检还得委托第三方机构。”中心主任金凌云回忆,那会儿职工只有十几个,居民对基本公共卫生服务的概念更是模糊。为了让政策走进千家万户,医护人员走街串巷,在广场摆起“健康摊”,用“方言土话”通俗讲解居民健康档案、疫苗接种、慢病管理等知识。“那时候,很多居民觉得没症状就不用检查,高血压、糖尿病管理都是偶尔想起了才来测。”金凌云说。对此,医护人员带着简易设备上门,免费量血压、测血糖,用实实在在的服务打破隔阂。

真正的转折始于2017年的搬迁。1800平方米的新址里,公共卫生科、体检室、接种室、宣教室、早孕建册门诊等功能区域划分清晰。硬件升级的同时,服务体系也跟着“重组”:20名职工分成6个家庭医生团队,按社区划片做网格化管理,21198名辖区居民成了各个团队的“责任田”,其中占比17.22%的65岁以上老年人,更成了团队重点关爱的对象。

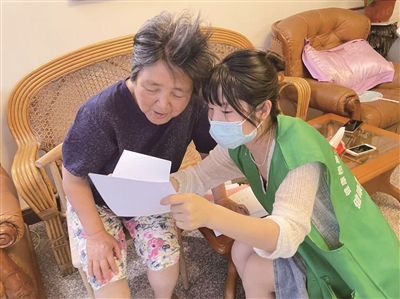

15年间,基本公共卫生服务内容从最初的9类扩到12类,每一项新增都精准对接居民的健康需求。家住明月楼社区的徐女士刚生产完一周,出院第二天,家庭医生邢前波团队就上门了:量血压、查恶露、教母乳喂养,还给新生儿测黄疸、讲护理注意事项,临走时提醒她按时来建婴幼儿保健册和预防接种证。“以前生完孩子就自己摸索,哪有这么细致的指导。”徐女士家属感慨道。而在慢性病管理上,服务从“只测血压血糖”升级为“规范随访+用药指导”,如今1995名高血压患者、795名糖尿病患者的规范随访率均达标;预防接种门诊常年保持“星级”水准,老人流感疫苗接种、儿童疫苗补种,都有专人提前提醒;健康讲座每月进社区,广场义诊接连开展,连卧床老人都能享受到上门体检服务。

数据里也藏着实打实的变化:居民电子健康档案已建19444份,65岁以上老年人体检率连续5年超75%;年均服务人次从几千跃升至上万,即便紧邻三甲医院,不少居民仍愿意“扎”在社区中心——只因“熟门熟路,医生知道我们的老毛病”。中心的人才培养同样扎实,区培、国培机会从不放过,老医生带新医生的“传帮带”成常态,12条公卫专线的业务能力在婺城区常年名列前茅,居民满意度达98%以上。

“身处老城区,就得把‘精’和‘暖’做透。”金凌云说,站在15年的节点上,中心的规划清晰而务实:持续扩大服务覆盖,摸清新签约居民与未纳入管理的慢性病患者情况;继续苦练“内功”,推动年轻医生挑大梁,促进医疗与公卫服务深度融合;紧跟居民新需求动态调整服务内容,“反正就是把老城区这2万多人的健康,守得更稳当。”

(记者 邱琪)

山路间的“主动守护”:

塔石乡卫生院织密山区健康网

走进塔石乡卫生院,中医诊室内艾草香与药香交织,不少患者正有序等待针灸、理疗服务,医护人员穿梭其间,耐心询问病情、叮嘱注意事项。“现在真好,在家门口就能做针灸、查身体,药没了一个电话就能送上门!”刚做完理疗的村民李阿姨一边收拾东西,一边笑着说道。

这样的便利,在15年前的塔石乡难以想象。“那时候哪有公共卫生服务的说法?村民生病打电话,我们就背着药箱往山上跑。”70岁的中药师项达新是土生土长的塔石上阳村人,在卫生院干了一辈子,退休后又被返聘回来。他回忆,早年全院仅有十余人,同事们出诊全靠步行,去远一点的村子送药,要走十几公里山路,耗上大半天,有些时候还得在村民家过夜。

据悉,过去的塔石乡卫生院以基础医疗为主,虽设有中药房、西药房,配备妇产科(当时村民大多在本地生孩子)和住院病房,但服务模式相对单一,没有专门的公共卫生服务体系,病人自行来医院就诊或接到患者求助电话“被动”出诊。

如今的塔石乡卫生院早已旧貌换新。不仅保留了中药、西药服务,还新增了中医诊室,针灸、推拿、理疗等特色服务深受好评,除了本地村民,不少周边地区的患者也慕名而来,医疗业务量大幅提升。更关键的是,15年来公共卫生服务实现了从“无”到“优”的跨越:医院组建了4个责任医师团队,每月至少进村4-5次,为老年人提供健康随访,为出院患者开展康复访视,对高血压、糖尿病等慢性病患者进行“每月上门”管理——量血压、测血糖、调整用药方案,把健康服务送到村民家门口。

为了让村民少跑腿,卫生院还推出了一系列便民举措:村民需要的药品若院内暂时缺货,工作人员会帮忙登记代购、寄回;接到村民购药电话,哪怕是中药,也会安排人直接送药到村,无需村民专程跑到金华等外地采购。

更让村民点赞的,是日益完善的疾病筛查服务。“以前哪敢想在家门口就能做直肠癌筛查?现在卫生院的人跑三趟四趟,帮我们填问卷、送药,还安排车送我们去婺城区人民医院免费做肠镜,太贴心了!”提及这项服务,村民们纷纷竖起大拇指。据介绍,仅直肠癌筛查一项,医护人员就要上门4次:第一次入户填问卷、收医保卡,第二次上门抽血并送往婺城区人民医院检测,第三次送肠道准备药物并指导服用方法,最后还会安排车辆接送村民去做肠镜,全程细致周到。此外,流感疫苗、肺炎疫苗接种服务常态化开展,虽然需要到院接种,但规范的流程、耐心的引导,让村民们倍感安心。

从泥土房里的“被动出诊”,到现代化卫生院的“主动守护”,十五载时光里,塔石乡卫生院的基本公共卫生服务不断升级。目前,4个家庭医生团队已实现全乡22个行政村全覆盖,为6029名常住居民提供健康服务,居民健康档案建档率超97%。一张覆盖全乡的健康保障网越织越密,正为村民们的幸福生活保驾护航。

(记者 王静姝 部分图片由塔石乡卫生院提供)

问诊不出镇:

雅畈镇中心卫生院医疗服务的提质之路

“以前卫生院挤在老街弄堂里,诊室窄小,来晚了连停车的地方都没有;现在这新院区亮堂堂的,在镇里就能做不少检查,方便太多了!”59岁的雅畈镇居民葛先生坐在新院区宽敞的门诊大厅,望着往来有序的人群,感慨不已。今年6月,这座始建于1956年、承担全镇及周边区域基本医疗与公共卫生职责的雅畈镇中心卫生院,正式搬入总建筑面积达13260平方米的新院区——不仅彻底告别“基础设施不足”的困境,更让辖区21600余名常住居民的“家门口”服务,从“基础覆盖”迈向了“优质精细”。

作为基层医疗服务枢纽,雅畈镇中心卫生院前些年始终面临“需求增长与设施滞后”的突出矛盾:随着居民医疗服务需求逐年提升,就诊人数大幅增加,老院区有限的场地、陈旧的设备,渐渐撑不起日常诊疗与基本公共卫生服务的双重担子。彼时,医疗与公卫服务挤在同一栋狭小建筑内,健康档案靠人工一笔笔登记,高血压患者、糖尿病患者的随访,全靠医生“揣着纸质档案跑村”;就连配药、咨询这些基础事,也常因空间局促让居民“站着等、挤着办”。

如今走进新院区,眼前景象截然不同:医疗、公卫、医养三栋大楼一字排开,功能分区清晰明了。步入门诊大厅,慢病一体化门诊综合服务格外显眼——这里直接整合了挂号、缴费、药房、诊前服务等业务,居民不用来回跑,提供“一站式”便捷服务;穿工作服的专业护士在旁引导,特殊群体就医也没了阻碍。70岁的雅畈二村村民叶和姣当天来配高血压药,从刷医保码就诊到取药,全程不过10分钟:“新卫生院环境好,医护人员还细心,让人特别安心。”

相较老院区,新院区的科室建设与硬件配置实现了“跨越式升级”:不仅全面启动科室扩容,新开了康复、口腔等特色门诊,添了先进医疗设备;更单独建了医养中心楼,规划60张医养床位,配足专业医护人员,能为老年人、慢性病患者及长期照护人群,提供“医疗+康复+护理+生活照料”一体化服务。在公卫服务区域,智慧化疫苗接种室实现全流程信息化管理,智能冷链系统实时守护疫苗安全;中医馆里,专业医师团队借着现代理疗设备,常态化开展针灸、推拿等特色服务,让中医药文化稳稳扎根基层。

“15年基本公共卫生服务靠的是‘细水长流’,新院区启用,给了我们‘提档加速’的底气。”雅畈镇中心卫生院副院长李桂莲说。如今,从老院区的“挤着看病”到新院区的“舒心就医”,从过去的“只做基础诊疗”到现在的“特色服务全覆盖”,雅畈镇中心卫生院正以实实在在的变化,让“问诊不出镇”从居民的期盼,变成了触手可及的日常。 (记者邱琪)

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信