白龙桥洞溪村南接二环线,北临浙赣铁路,双十公路纵贯全村。洞溪村辖3个自然村,8个村民小组,耕地面积800亩,1996年以来,洞溪村两委以“以资引资、以厂引厂、以人引人”的发展思路,本着“一心为企业服务”的态度,吸引外来企业进驻,驻村企业从1996年的两家迅速发展到现在的126家,去年实现工业总产值30多亿元,上缴税收2亿多元。目前已形成了以汽车齿轮加工、塑料制品加工、机械加工为主导的汽摩配产业基地,其中汽摩配工业产值占整个村工业产值的70%,被誉为“华东汽配第一村”,完成了从荒凉、破旧的“穷村”到远近驰名的“工业村”的华丽转身。

企业的不断入驻,带来了全国各地的打工者,村民们不再外出打工而是造好了房屋当起了收租人,小吃店、理发店、超市等第三产业渐渐繁荣,据统计,洞溪村总人口7000人,其中户籍人口只有820多人,外来人口却有6000余人,带动当地经济的同时,也带来不少治安问题,而洞溪村庞大的流动人口管理和登记工作的重担就落在村流动人口协管员倪宝森、潘学建、盛始园三个人的肩上。

4月24日这天,记者来到洞溪村,体验了一把农村流动人口协管员的酸甜苦辣。

体验日记之一

渴望一个微笑

早上8点没到,倪宝森的电话就打进来了:“我现在已经在镇派出所了,要将前一天新登记的流动人口信息输入到服务中心的电脑系统里,过半个小时就能回村子了。”去白龙桥派出所录入信息,完全可以在8点半上班时间再去,可为了不影响到村里的工作,倪宝森特意将上班时间提早半小时。

8点30分,不差分毫,我看见倪宝森骑着摩托车远远从村口驶来,今年45岁的他正值壮年,身穿协警制服,有着精悍硬朗的体魄,眼神犀利,十分精神。倪宝森是去年当选村两委的“新人”,洞溪村治保主任,是土生土长的洞溪人。

废话不多,马上动身。带上十多本《流动人口登记簿》,一叠《致居住出租房的公开信》和《出租房消防安全责任书》,倪宝森利用走路时间,给我介绍了流动人口协管员的主要工作内容和职责,包括宣传流动人口与出租屋的法规政策、实时登记、采集、录入流动人口与出租屋基本信息,督促辖区出租屋业主、用工单位签订相关责任书,落实管理责任等多项内容。

入户调查自有“套路”

凭借近一年的工作经验,倪宝森的调查自有“套路”。“开门先看脸,看看住户脸生不生,因为一般登记过的人我都会有印象;拿到身份证后再对照看看本人与身份证信息是否吻合;将信息登记在本子上,但这还不是最后一步,我们还需要将信息进行电脑录入,验证通过才算完成。”

9点多,我们敲开了第一扇门,开门的是一位中年妇女,来自安徽,一看见倪宝森的制服,就很配合地拿出了身份证登记。接着连敲了一幢楼里的出租房门,都进展得十分顺利。我心想这协管员的工作做起来也不是想象中那么难嘛。

正想着,这边倪宝森又敲响了一扇门,但敲了多声都不见人来开门,听动静却有人声,我不禁紧张地绷起了心弦,过了好一会儿,一位年过花甲的老人慢悠悠地打开了门,一口浓重的贵州口音,耳朵不好,我们问东他答西,想叫他把名字写下来,他却不识字,经过一番折腾,还是没问出什么,这时倪宝森灵机一动,问道:“大爷,您儿子叫什么名字?有他的电话吗?”“哦,电话有,号码我儿子给我写在纸上了。”我们按照号码拨通了电话,这才从电话那头的年轻男子口中准确地得知了住户信息。

“我从小就没离开过洞溪,敲的都是邻居的门,可这门敲得一点也不轻松啊。”倪宝森记得,他有一次上门登记,刚敲开门说明来意,听说要登记身份信息,住户就有些抵触,倪宝森足足花了30分钟解说政策,最终说服住户拿出身份证,“有些人比较敏感,不喜欢被印上流动人口的标签,对普查抱有抵触心理,这就需要我们协管员耐心地解释和劝说。”晚上才是“黄金时间”

时间过得飞快,转眼到了下午4点,数一数登记的户数,却只有十多户,我们一个白天虽然敲了几十户人家的门,但多数家门紧闭,倪宝森说,白天人们都在外工作,晚上才是流动人口调查的“黄金时间”。

“大家下班休息了,我们的工作才刚刚开始。”倪宝森自从当上协管员后,每天都赶在晚上5点前匆匆吃几口晚饭,趁着5点至6点的晚饭时间,住户们基本在家,倪宝森就揣着登记本上门登记,工作到晚上9点左右,多数人准备睡觉了,他才回家吃点夜宵。

除了这个方法,倪宝森还常与另两位协管员一起,不定期地在集市、菜场等人多的地方进行突击检查,“协管员承担的是村民与住户的安全,责任重大,自然要认真对待。”倪宝森说,在平常日子,协管员就算是去一趟市区都会主动请假。

最盼住户理解和户主支持

洞溪村有3个自然村,说起去年9月刚加入协管员队伍,负责也雅自然村流动人口管理的女协管员盛始园,倪宝森是满心钦佩,“流动人口协管员工作中直接接触的都是一些外来人口,人多而杂,这就需要协管员自身具备一定的自我保护意识和方法,特别是女协管员。”虽然刚当上协管员不久,但盛始园不仅工作认真,胆子也大,倪宝森常夸她是“女中豪杰”,尽管如此,他还是常常提醒她工作时要衣着保守,特别晚上去出租房排查登记时尽量在亮处,或者让丈夫陪同,有时倪宝森和潘学建在完成自己片区登记任务后,便会当起“护花使者”,与盛始园一起下村。

盛始园在也雅自然村开了一家网吧,她常说:“流动人口的管理工作就像做生意一样,敲门进去先说一声‘你好!’在获得对方的好感和信任后,工作才好做。”但有些时候,纵然协管员的态度诚恳,少部分住户还是抱着警惕防范的心理,倪宝森说:“虽然大部分住户还是能配合我们的工作,与部分住户的沟通还是需要花上一些工夫。”不只是他,所有的流动人口协管员在工作中最迫切渴望的就是理解和支持,在他们心目中,一个微笑比冷眼更加让人记忆深刻,“如果敲开的每一扇门都能看到一个笑脸,那我就是实现了我的工作价值,什么苦、累都忘得一干二净了。”

记者感言:结束上、下午村流动人口协管员的体验,虽然穿着舒适的帆布鞋,双脚还是止不住酸胀和疼痛,而随着夜幕降临,炊烟冉冉升起,与倪宝森一样的协管员们的工作才算真正开始。“你好!请出示你的身份证!”这样的开场白,恐怕已说了上万遍,日复一日登记与调查,繁琐又枯燥,可他们不怨、不烦、不惧,渴望的,不过是住户一个理解的微笑。

体验日记之二

付出,却不在意回报

春色正浓,染绿了白龙桥镇洞溪村。绿色掩映下是平坦宽阔的水泥路,整齐划一的乡村别墅,林立的现代化厂房。这是我第一次到这个远近文明的工业村,来时的车上,同事楼婷已经给我普及了一把洞溪村的村史村况。洞溪村工业繁荣,很早就建立了工业园区,孵化了一大批优质企业,金华汽摩配龙头企业万里扬集团有限公司就创建于此。

上门办证解民忧

8点30分,我们的车停在了洞溪村的村办公大楼旁边。远处,一个穿着蓝色制服,手上抱着一摞资料的人向我走来,我心想,这就是我今天要跟随的流动人口协管员潘学建吧,打了声招呼,还真是他。洞溪村共有3位流动人口协管员,平时有分工、有协作,潘学建主要负责洞溪村工业园区内企业的流动人口管理。

潘学建今年37岁,洞溪村人,今年是他在流动人口协管员岗位上工作的第二个年头了。“我们村大大小小的企业有一百多家,相应的外来员工就特别多,这些人流动性大,管理起来比较复杂。”潘学建的主要工作就是为这些外来员工办理暂住证,他需要将工厂里没有暂住证的人员信息资料收集起来,并采集好照片,带回镇派出所录入、办理,待办理完毕后再发放到工人手里。闲聊几句后,我随着潘学建向工业园区出发了,此行的目的是给一个工厂的新来员工采集办证相片。

在飞达印花厂,潘学建一进门,保安便将他认了出来,并主动帮其呼叫人事部的负责人张小姐。潘学建说,因为经常上门,所以他和很多企业的保安、人事经理乃至企业老板都像老朋友一样熟悉。张小姐介绍说,本来大家办理暂住证的积极性并不高,很多员工都不拿这当回事,等到需要的时候才知道麻烦了,现在协管员主动上门办证,我们企业和员工都很支持。

就地选择了一个比较干净的白色墙头作为背景后,潘学建用简易的单反数码相机给三四名穿着厂服的女工拍一寸照,“领子翻一下,弄整齐点,头抬高点,不要太高,就抬一点点,好了,3、2、1——”几分钟后,工作完成,女工们带着满意的笑容回车间上班去了。

微笑服务暖人心

拍完照片,潘学建又走了好几家企业了解外来员工的情况,忙着这些事,一上午的时间不知不觉就过去了。“企业里的流动人口登记还算方便,员工的资料厂里一般都有,最难做的还是村里,每天挨家挨户走,还不一定能登记得很全面。”中饭后,潘学建又带着我来到了也雅自然村,和另一名流动人口协管员盛始园汇合,一起开始了也雅村流动人口的登记工作。

或三层或四层的乡村别墅整齐排列,家家户户门前都栽满花草,也雅村的居住环境丝毫不输给城市里的精品小区,我一面在心里暗暗赞叹,一面跟着两位协管员在村头巷尾“溜达”。潘学建告诉我,眼前的这些楼房是村里四五年前统一建造的,大部分人家都把第一层和第二层租给外来打工的人,第三层则留着自己住。果然,几乎每户村民的家门口都写着“房屋出租”的字样。

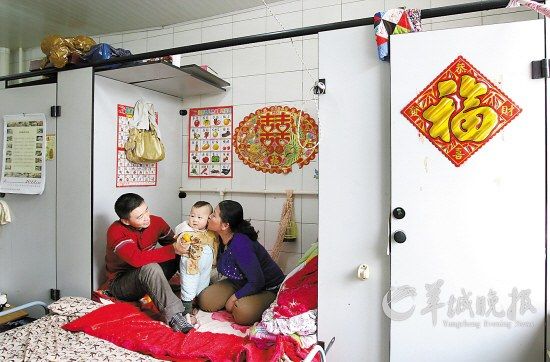

我跟着两位协管员一起走进一幢居民楼,楼里很安静,看不到有人进出。“现在租客大多在上班,留在屋里的只有一些带小孩的和上夜班的。”“这里有一户是刚搬来的,我们来了好几次都没人。希望今天能在家,把情况登记了。”潘学建轻轻敲了敲门。等了一小会儿,一个抱着小孩的女士来开门,潘学建和盛始园微笑着向她说明了来意。

“你的身份证能出示一下吗?小孩长得真好,叫什么名字?什么时候出生的呀?”亲切询问之后,女士的基本信息全了解了,她是四川人,丈夫在这边厂里打工,她和小孩刚从老家过来。盛始园把女士和小孩的信息登记在流动人口居住登记簿上,潘学建则交给女士一张临时居住登记单,嘱咐她保存好,下次来查的时候只要出示这张单子,就可以避免重复登记。

勤恳工作不辞辛劳

出了这个屋子,我们又敲开了另一户人家,就这样,一下午,我跟着潘学建和盛始园走了六幢居民楼,流动人口登记簿上多出了十几个人的信息。“记在本子上还不算登记好了,要到派出所输到电脑才算真正登记完毕,我们每周都会跑好几趟派出所,把新登记的这些流动人口及时录入到网络中。”盛始园说。

忙了一整天,我问两位协管员对这份工作有什么希望,本以为他们会说希望提高点待遇之类的要求,毕竟我知道这份工作工资并不高,一个月拿到手的就1200元左右,而且电话费、交通费都是自己出。但他们却告诉我,没别的要求,就希望住户能多配合,协助他们把流动人口的管理工作做得更好。

下午4点,我的体验活动结束了。但潘学建和盛始园的工作却还要继续,因为白天租户多数不在家,登记工作效率不高,而晚上的四点到七点才是他们的重点工作时段,吃过晚饭后,他们还要接着走街串巷……

记者感言:穿大街走小巷,一天走几十户,流动人口协管员的工作每天如此,在记者眼里,这样的工作无疑是繁琐和枯燥的,但他们却没有丝毫怨言,对租户始终微笑以待,对村民常常嘘寒问暖,在没有严格监管的情况下,工作也是尽职尽责、毫不懈怠,这样的坚持让我尊敬。他们是普通的人,做着普通的事,他们心里没有豪情壮志,只是想以一己之力默默守护自己的家园,懂得付出,却不在意回报,这就是最可贵的事。