想要探寻城市中最有滋味的人间烟火,老街无疑是最佳的去处——晨光中,早餐店的香气唤醒沉睡的味蕾;正午时,街边小店的店主扇着扇子午睡;夜幕里,家家户户的灯火隔开外界的霓虹。这里的时光仿佛走得比较慢,让你能够触碰到城市的呼吸。

在金华,有的老街已成为景区,而有的老街依旧保留着老样子,如同城市的年轮一般,承载着这片土地的记忆,位于城东的旌孝街就是这样的存在。

1西边有格调东边有生活

旌孝街全长1052米,宽7~9米,被东市北街分为两段,虽只有一街之隔,但给人的感受大不相同。

西边的旌孝街与将军路相连,中间还有一个通往石榴巷的岔口。在晴天来到这里,漫步在梧桐树下,四处宁静,微风轻拂,阳光从树叶间洒下的光影摇晃绰约。一边是金华市三清宫,另一边是错落的民居,沿街开了不少装修有格调的咖啡店,成为许多年轻人喜爱的打卡之地。

“我们今天没有课,又刷到红房子咖啡店重新营业,做了Hello Kitty主题的装饰,就来打卡啦!”一位在等待甜品时,拉着朋友拍照的顾客说。

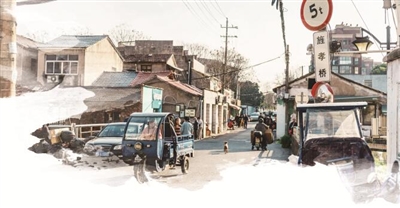

一路向东北方向走去,在穿过东市北街时,仿佛穿越了一道“结界”,周围一下就充满了热闹的生活气息,东市街小学里传来上课铃声,清风公园中有许多闲坐的居民,还有放满新鲜蔬菜的菜摊、花样繁多的老式糕饼店、摆着大酒缸的酒坊……

这一段旌孝街的尽头是人民东路,沿街的房子大多为一层楼的平房,有的还用于居住,大部分已改成店面。街中有一座旌孝桥,桥下是一条被叫作“通园溪”的金华古城护城河,由北向南直入婺江。

旌孝桥的西侧有一家小吃店,在下午4点就迎来了客人。

“我在1992年就来旌孝街了,当时街边都住人,没有这么大的门,我租下一间木头房子后,把摊摆在外面。”张锡容今年54岁,是罗埠人,与妻子一同经营这家小吃店。

凌晨2点50分,张锡容与妻子到店里准备,一人和面,一人打豆浆,早上5时左右,就有附近的居民来到店里,熟络地点上一份烧饼油条配豆浆。张锡容说:“现在用水、用电、采购都方便多了,以前用的是煤饼炉,煤饼要自己骑着三轮车,从胜利街那个上坡运回来。”

等到上午9时30分左右,张锡容又开始炒菜,中午卖快餐,忙到下午,他烤起了葱烧饼,等待隔壁小学放学时的一波人流,一直到下午6时才关门回家。

“五一”假期,张锡容一天都没有休息,为宅家的老客与慕名而来的游客提供美味,这样的生活让他十分充实。

在桥的另一边,有一家开了35年的理发店,老板娘阿玲在20岁那年,就来到旌孝街,看着门前从石子路变成沥青路。

“当时整条街上只有两家理发店,因为港片流行,男生爱剪郭富城同款发型,女生爱‘翻翘’。有一次附近的造漆厂办晚会,女生们要表演大合唱,在这排队吹头发。”阿玲回忆道,过去网络不发达,每隔一段时间,她就要去温州学习当时流行的发型。

现在店内的装修还保持着老样子,蓝色花纹的地板、陈旧的大梳妆镜、用于坐着洗头发的水台……“主要是老顾客比较多,年轻人都爱去更潮流的理发店了。”阿玲的丈夫前几年退休,平日也在店里陪她,两人作伴也挺快乐。

2曾是往杭州方向的必经之路

在古时,金华府城城门之一的旌孝门就位于此处,旌孝街是人们通往杭州、义乌的重要古道。

“旌孝”之名从何而来呢?

在旌孝街上可以找到一面墙绘,记录着街名来历的传说,相传明朝时有一乡间少女,家贫,事亲至孝,死于义乌门外的石桥上,石桥后被命名为旌孝桥,街以桥名。

《金华古子城》一书,对旌孝街名字的由来进行考证,认为旌孝(街)具有象征意义,是为纪念秦朝“颜乌葬父”的孝行,自唐代始建府城门时,就有“旌孝”之名,坊间孝女传闻是旌孝街外约一里的清代“旌孝坊”的故事。

以往的旌孝街远没有这么长,仅指城墙内街。《浙江省金华市地名志》整理了清代以后,旌孝街的变迁:“道光《金华县志》载,旌孝桥南称义乌门街,桥北称东关街。光绪《金华县志》载,桥南称旌孝门大街,桥北称游宅街。1957年6月前,分称三清殿、冯宅岭背、旌孝街、游宅街等地段名。1957年7月并称旌孝街、游宅街。1967年11月两段合并改称军民路。1983年3月复称旌孝街。”

民国文人朱黻的《游婺杂志》被收录于《缙云文征续编》中,记录了一次从旌孝门出发,经过游宅街的游玩:“与二三友东出旌孝门,玩‘清风楼头’故址,直对游宅街行,街旁有‘霏雨庵’牌门榜其左,予则折北往,绕陇行,不二里抵庵,庵前有田园,左右有修竹,入内见鋈碧壮严,即知二十年内恢造梵刹也。”

旌孝街不仅有厚重历史,还有文化故事,比如丽泽书院曾搬迁至旌孝门,金华道情传统长篇曲目《尼姑记》的故事发生在游宅街(现旌孝街),以及我国著名新闻先驱邵飘萍有一处故居位于旌孝街362号。

据悉,这处故居是24岁的邵飘萍与原配夫人结婚之处,建于清代晚期,原先被环球制漆厂当仓库使用,在2006年古子城历史文化区历史建筑普查时被发现,并于同年进行修缮。

3老街坊记忆里的老街

旌孝街的北面多为新建高楼住宅,南面有多条小巷,联通着一栋栋自建民宅,里面能找到更多与老街有关的鲜活记忆。

从游宜巷往里走,拐几个弯,来到了方柏潮家,他今年86岁,得知记者的来意后,他的第一句话就是:“我是在游宅街6号出生的,一辈子都在这。”

方柏潮曾有一年读私学的经历,上课的地点就在街上的祠堂里,他说:“那是一个三进的祠堂,我们把第一进当作教室,第二进当作操场。老师是一个姓李的金华城里人,教三四十个小孩念字读书,他的字写得好,有人专门请他去家里写东西。”

方柏潮专科毕业后,在1962年回到旌孝街,办过农业机械修理厂,组建过建筑工程队,等到退休赋闲在家,还精力满满地跑去老年大学学唱婺剧、拉二胡。

“我听长辈讲起,以前的旌孝门非常壮观,有两道门,从小城门进去后,要拐个弯,再从大城门进城。不过我小时候就没有见过了。”方柏潮说,街边的住宅区,原本大多是田地,一直到20世纪50年代,才陆续建起房子,后来周边还出现了工厂、学校,更是热闹了起来。

游新巷的道路更为狭长,今年72岁的郑芬芳与老伴住在这里。

“我是澧浦镇人,是50多年前嫁过来的。从外观看,旌孝街没啥变化,还是旧旧的,只有我们住户知道变化在哪里。”郑芬芳如数家珍地说,造漆厂关停后,生活环境变好了;城市绿道建好后,晚上散步有去处了;街上店面林立,生活更方便了……

城市日新月异,承载着历史与情感的老街,也正在以自己的节奏,刻画着新的年轮。

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信