百年皮箱:医学世家四代相传

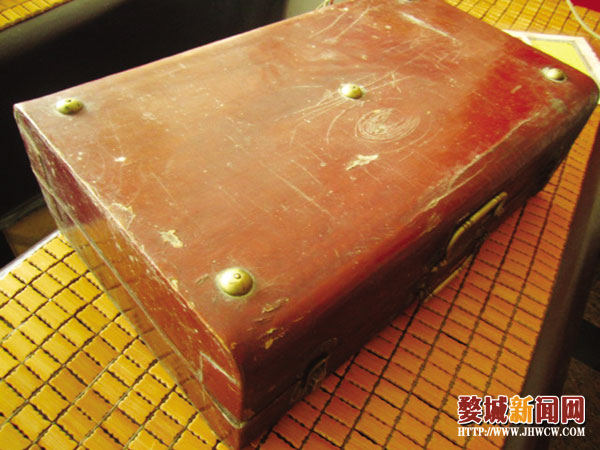

“这个箱子,是外公送给母亲的陪嫁,母亲和父亲结婚时又带了过来,母亲死后,箱子就传到了我手上。”踏入郑震的中医诊所时,她正在为病人针灸,混合各种草药的艾条躲在角落静静地燃烧,就在一片烟雾缭绕中,她从阁楼小心翼翼地搬出这个流传百年的皮箱。

清朝时期,家境贫寒的外公13岁便做了药店的童工,耳濡目染之下,老板身上的一袭长衫渐渐成为他心驰神往的衣裳。做工期间,外公一有时间就跑到门布后面偷看老板抓药治病,闲暇之余,他还阅读了大量的医学书籍,废寝忘食地沉浸在医学的海洋。日积月累,外公的医术越来越精湛,二十几岁,就成为了当地的名医,每天都有许多人寻着他的名气来看病。而皮箱,就是外公为一个大户人家治好病后,富人赠与他的谢礼。那个年代,这样镶着铜边的木箱,自是十分贵重。外公喜爱万分,出诊的时候便放入药材和几件随身的衣裳到箱子里,带着它四处行医。

外公与外婆结婚不久,舅舅和母亲就出生了。封建社会,医术传男不传女,可惜天不从人愿,舅舅从小不喜学医,女儿身的母亲却热衷于看病救人。无奈之下,外公只好将毕生所学传给了母亲。之后,母亲攻读了专业的医科学校,成为一名妇科医生,靠着一身精湛的医术得到了业界人士和病人的一致好评。

郑震说,父母的亲事,外公一直十分反对,父亲家在金华,母亲却是地道的福建人,两地相距太远,火车不通,来去只能坐轮船周转。但母亲心意已决,外公见状,只好作罢。出嫁那天,外公把跟随自己多年的皮箱贴上喜字,送给了母亲做嫁妆,希望这只皮箱能跟着女儿继续治病救人。就这样,箱子跟随母亲漂洋过海来到了金华。当时,中国正处于最动荡的时期,抗日、抗美…硝烟弥漫在每一个角落,为了解放中国奋起反抗的勇士们在战争中一次次倒下,又站起来。身为医生的父母,就在这动荡不安的局势中带着皮箱和年幼的她四处辗转救治伤患,书写了一个又一个生命的奇迹。直至母亲临终前,才把这只记录了太多故事的皮箱交给了她。

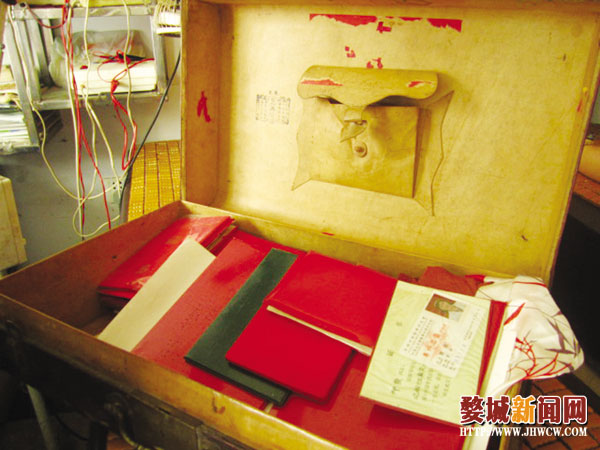

2006年,退休后的郑震,收拾了简单的行李,带着箱子从福建回到了金华。她说,落叶归根,我是金华人,终究还是要回来。同年4月9日,她在四牌楼同升巷34号开了自己的中医诊所,与同样学医的大儿子一起为街坊邻里看病。虽然现在已不需要上门问诊,很少用到箱子。但她依旧习惯把它带在身边,存放一些自己曾在学术界上获得的荣誉证书。郑震表示,以后她还会把箱子当做传家宝送给儿子,让它继续流传下去。

如今,斑驳的皮箱静静地躺在阁楼安享晚年,虽然已失去了原有的光鲜亮丽,但经过了百年的岁月洗礼,那些因皮箱而重获新生的鲜活生命和祖祖辈辈的美好回忆,却让它沉淀得更加耀眼。似乎,它已经不单单是只皮箱了,更是一种传承,一种伟大精神的延续。

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信