制作出的成品

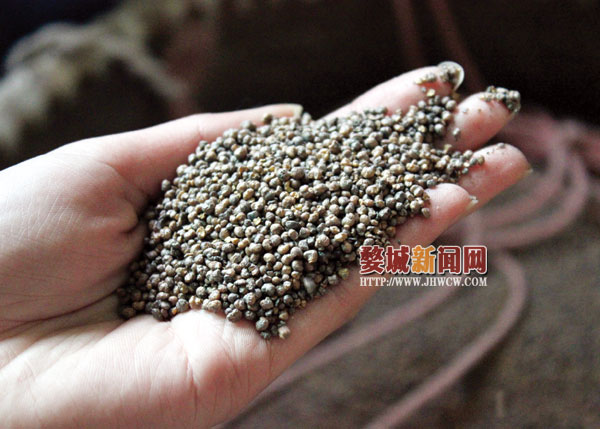

保存“的卜”小米

一味渐渐淡出人们视线的传统小吃,一名对其恋恋难舍的民间艺人,一段“的卜”的艰难回归之路,一场非物质文化遗产与现代生活的“交融之战”。当人们一步步走向全球化浪潮的最前沿,感受着新事物带来的刺激,不再关注这座城市的古老精魂,那些长满老茧的双手,那些嘶哑悠扬的歌谣,那些在指尖流动的美味,却还有这么一群民间艺人,苦苦守候着…

他叫丰启生,今年57岁,汤溪镇高义村人,2006年开始做“的卜”,他说:“这东西现在做的人很少,别人都没有而我有,生意一定好做。”以最单纯的理由开始,却渐渐痴迷起这份古老的传统工艺,虽然生意没有做得如日中天,但凭借一股坚忍不拔的执着劲,他愣是将几近失传的小吃“的卜”保留了下来,并加工包装销往各地。

源远流长的“的卜”传奇

的卜是什么?这个念起来拗口又奇怪的东西,别说外地人,就是很多金华人大概都很少知道。丰启生说,曾有人把他的“的卜”送给朋友,朋友看到这个“卜”字,还以为是萝卜的加工产品,打开一看,才知道是一种甜点,再一尝,香香甜甜,味道真不错。

说起金华“的卜”,还有一段蜿蜒曲折的传奇故事。明朝末年,李自成攻破明朝首都北京城,兰妃娘娘随难民南下,途径浙江金华府汤溪镇高义村时病倒了。饥寒交迫、苦不堪言,幸好被一位好心的陈奶奶收留。兰妃为报答救命之恩,临别前留下一只无价之宝双龙玉杯送给陈奶奶做纪念,还将治疗烧伤和子宫肌瘤、乳腺增生的宫廷秘方送给她,并把制作皇宫点心“的卜”的技艺传授给她,原本皇宫内的高档点心,从此流传到民间,成为百姓也能吃到的皇家御食。

“的卜”用糯米、麦芽、芝麻、桂花、糖等十几道工序,在特定的温度和湿度下,以独特的手工艺制成,不仅口感香甜,而且具有一定的药用价值,因为饴糖具有“补脾益气、缓急止痛、润肺止咳”的功效,黑芝麻则有“润五脏、强筋骨、益气力”的作用。凡品尝过此物者,无不赞口称绝。

据说,当年乾隆皇帝微服巡游浙江衢州时,路过汤溪,品尝过“的卜”的美味,也连连称奇。1972年美国总统尼克松访华来到杭州,吃过“的卜”后,好奇地说:“这么薄的一只饼,里面的馅是怎么加进去的,真不可思议。”

“的卜”还有一段令人骄傲的“历史”,它的故乡汤溪,是我国现代著名画家、散文家、美术和音乐教育家、翻译家丰子恺的故乡。1998年,丰子恺的女儿丰一吟曾来到汤溪,还品尝了汤溪特产“的卜”,并写过一篇《的卜情》。据丰启生介绍,当地人一直管“的卜”叫“的包”,就因为丰一吟女士写了这篇《的卜情》,他也就把自己的产品取名为“的卜”了。现在他的产品上那“丰氏的卜”四个字,就是丰一吟女士为他题写的。纷繁复杂的制作工艺

那么,“的卜”到底是怎么做的呢?

“的卜”形状小而圆,极薄,外面是饴糖,馅则用黑芝麻、桂花、白糖等配制,经浸、洗、催、泡、酵、蒸、煮、煎、打、炒、包、的、压、揉等几十道工序。首先要将糯米饭蒸熟,拌入麦芽,在缸里放6个小时,接着用榨糖架榨出汁,放入锅里熬6个小时,熬成晶亮透明的麦芽糖,接着把麦芽糖放在打糖机上拉,渐渐拉成润白的饴糖。另一方面,芝麻要洗要晒要炒要磨,再与白糖和桂花混合,成为馅料。

接着开始做“的卜”。天气太热饴糖要化,太冷又太硬,没法做。所以做“的卜”的房间里装着空调,以便调节温度。把馅料包进饴糖,做成长长的一条,然后就是“的”、压、揉,一直揉到薄得几乎透明,这才是成品,一只只放进装着小米的储藏盒里,等小米吸附了“的卜”的水分,又软变硬,才可取出食用。

虽然只是一片小小的甜点,但整个制作工艺下来,费时费力,十分复杂。

“最开始做‘的卜’,熬糖就是个大难题,浪费了500斤糯米都没有成功。”由于“的卜”的制作工艺要求高,会做的人又少,丰启生好不容易找来了村里仅有几个的老人家拜师学艺,但老艺人年事已高,无法手把手教他制作,丰启生的“的卜”手艺只能在摸索中前行。

不会熬糖,他就花钱聘请经验老道的熬糖师傅;不会揉压,他就一个一个的尝试;夏天饴糖易化,他在作坊里装上空调;小米受潮了,“的卜”粘在了一块,他擦干眼泪,重新翻炒。在一次次失败中,丰启生的“的卜”手艺愈加精湛,成为汤溪镇高义村远近驰名的“的卜”艺人。艰难坎坷的回归之路

以前,“的卜”主要在当地村、镇销售,孩子们去外地读书、当兵,也常常带些去,作为土特产分给同学朋友。上世纪六七十年代大概是“的卜”的辉煌时代,因为有些人家把“的卜”装在木桶里,挑到兰溪、游埠、龙游一带去卖,深受人们喜爱。但随着新食品越来越多,历史悠久的“的卜”渐渐淡出市场。

“‘的卜’不像粽子、汤圆等传统小吃,家家都能做,它的制作工艺比较复杂,需要专门的作坊或能人才可制作。保存也不易,做好后的‘的卜’外脆内香,入口即化,一般放在砻糠内储藏,也只能放上几天,所以做好的成品必须尽快卖掉,除了送一些到代销点外,就是批给一些老人四处挑着卖。制作是一项吃力的技术活,经销方式也吃力不讨好,再加上现在零食越来越多,‘的卜’的销路并不好。”丰启生开始做“的卜”后,才发现自己之前的想法有些想当然了,“做的人是少了,可是吃的人更少得可怜,再也找不到当年那么风光的情景了。”

2008年,“的卜”制作技艺作为金华面饼传统制作技艺之一,与金华酥饼、金华汤包、兰溪鸡子馃、浦江麦饼、永康肉麦饼一起,成为金华市第二批非物质文化遗产项目。但比起名号响亮的“金华酥饼”、“兰溪鸡子馃”等名优特产,知道“的卜”的人并不多。

“‘的卜’原是一种冬季点心,八月十五以前都没人敢做。偶尔有‘的卜’师傅做得早了点,挑到外面去卖,顾客来了,师傅要叫顾客先把钱拿来,钱揣好了,再把‘的卜’迅速从桶里拿出来,交到顾客手中,否则‘的卜’拿出来了再磨磨蹭蹭地付钱找钱,那饴糖可能已经粘在手上了。”为此,最先开始,丰启生做好“的卜”之后,都是叫老婆开着电瓶车拿到镇上去卖,所以卖的数量有限,范围也十分局限。之后,丰启生开始研究“的卜”的储藏问题,并通过媒体、报纸、网络等媒介展开宣传,进驻市区的5家土特产商店对外贩卖。但穿上层层包裹的“的卜”依旧无法走进人们的日常生活。其实丰启生最希望的,还是让‘的卜’进入超市,超市人流量比较大,就算每人买一个,市场也会扩大很多。但没有QS标志(食品市场准入标志,QS是“质量安全”英文Quality Safety的首字母),他的“的卜”只能被无情地拒之门外。与时俱进,为传统小吃注入生命力

如何发掘传统点心的文化内涵,并转化成现代商机?甜蜜的“的卜”似乎变成了一个大难题,横在丰启生的面前,思前想后,他最后决定,在保存原有精髓的基础上,为这种已有300年历史的传统点心加入现代元素,与时俱进,衍生出新的生命力。

“以前‘的卜’只能储存在小米或者砻糠里,不易存放,我就想着,得先给它穿件衣裳。”经过多次尝试,现在丰启生已经基本解决了“的卜”的储存问题,包装好的“的卜”可以在20℃以下保存12个月,既方便运输,又方便食用。最难的问题解决了,丰启生开始在“的卜”的口感和口味上下功夫。以前的“的卜”比现在厚,味道较甜,吃的时候要用两只手,一只手捏着饼面,另一只手则在下面接着,因为老的“的卜”非常脆,不用手接着,咬一口,饼就会碎开掉在地上。但为了适应现代人的口味,丰启生将原来的“的卜”厚度减薄,并将甜度减少一半,同时将它制作成软硬适中的程度,以满足不同人群的需要。“喜欢吃口感软一点的,可以直接食用,如果喜欢原来脆脆的感觉,可以放在冰箱里冷冻5分钟。”

2010年,丰启生开发研究了艾草、海苔、番茄三个全新口味的“的卜”推向市场,在跌跌撞撞中勇敢前行。现代人长期对着电脑、手机等电子产品,每天都接触到大量辐射,他翻查诸多医学资料,了解到黑豆的抗辐射效果好,丰启生灵机一动,何不在“的卜”里加入少许黑豆,为“的卜”的营养价值锦上添花?经过多次尝试,今年,在不影响口感的情况下,丰启生成功将黑豆磨成粉末,加入到“的卜”之中,为传统小吃又注入新的生命力。

如今,他一边申请QS认证,一边加大“的卜”推广力度,还将“丰氏的卜”改成了“金华的卜”,为的就是让客人吃了以后能记住金华有“的卜”。随着春节临近,很多人专程开车来他家买“的卜”,甚至还有客人买了带到国外去,这对丰启生是个很大的鼓舞。“并不是说‘的卜’不符合现代人的口味,而是知道的人太少了,吃过的人一般都会再买,今年已经有好几拨客人慕名前来,生意明显比以前好多了。”现在,他正在考虑用现代的包装装上“农家味”十足的砻糠,再放进“的卜”,争取进入超市和旅游产品市场。